›Die EU ist immer noch eine Baustelle‹

Der Ex-Banker Andreas Treichl spricht mit datum über versäumte Chancen, die Notwendigkeit einer Kapitalmarktunion und die Überheblichkeit der Liberalen.

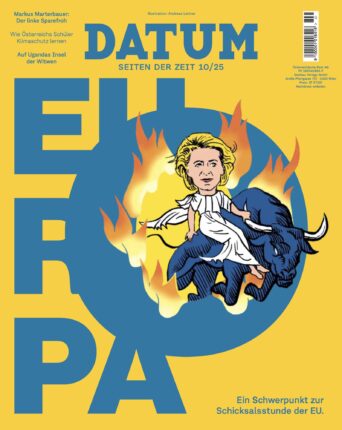

Beginnen wir mit der Zollpolitik der USA und der Einigung, die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Irland erreicht hat. Das wurde als Erfolg dargestellt, Sie haben es als Kniefall kritisiert. Was hätte von der Leyen anders machen können?

Andreas Treichl: Meiner Meinung nach hätte sie das gar nicht viel besser machen können, weil sie gar nicht die Macht dafür hat. Die Macht haben die Staatschefs, und die sind sich in vielem nicht einig. Es ist diese zweite Ebene der Nationalstaaten, die bestimmt, was die erste Ebene in der EU machen kann. Vieles von dem, was Ursula von der Leyen sagt, ist richtig, aber ohne die Nationalstaaten kann sie es nicht umsetzen. Das ist ein Symptom dafür, dass die EU eigentlich immer noch eine Baustelle ist.

Wie sieht sie aus, diese Baustelle?

Das Gerüst ist da, aber es fehlt noch an vielem, weil wir in den vergangenen 20 Jahren fast nichts weitergebracht haben. Von der Leyen wird heute von manchen Kritikern zu ihren Ungunsten mit dem großen Jacques Delors verglichen (Kommissionspräsident von 1985 bis 1995, Anm.), aber da vergisst man zwei Dinge: Delors hatte ein starkes Frankreich und ein starkes Deutschland im Rücken, und die Zahl der Mitgliedsstaaten lag damals bei zwölf, die wesentlich kompatibler waren, als es die 27 Mitgliedsstaaten heute sind.

Wo ist das Versäumnis der vergangenen 20 Jahre am größten?

Zum einen im Finanzsektor. Wir haben heute vier Finanzsysteme in Europa: EU-Mitgliedsstaaten, die im Euro sind, solche, die es nicht sind; Länder, die nicht in der EU, aber doch Teil des Euro sind, und Länder, die weder Teil der EU noch Teil des Euro sind. Hätten wir in den vergangenen 25 Jahren die Finanzunion, also die Bankenunion und die Kapitalmarktunion, komplettiert, dann wäre die EU heute in einer ganz anderen Machtposition, auch bei diesen Zolldiskussionen. Ich kann es nicht beweisen, aber ich bin fest davon überzeugt: Hätten wir die Finanzunion zusammengebracht, wäre der Euro heute die mit Abstand attraktivste Alternativwährung zum Dollar, was dazu geführt hätte, dass riesige Volkswirtschaften wie Brasilien, Indien oder Nigeria den Großteil ihrer Währungsreserven in den vergangenen Jahren aus dem Dollar abgezogen und in den Euro investiert hätten. Wir wären in einer komplett anderen Situation, und es gäbe keinen Zollstreit mit Trump.

Wörter: 2077

Lesezeit: ~ 11 Minuten

Diesen Artikel können Sie um € 3,50 komplett lesen

Wenn Sie bereits Printabonnentin oder Printabonnent unseres Magazins sind, können wir Ihnen gerne ein PDF dieses Artikels senden. Einfach ein kurzes Mail an office@datum.at schicken.