Pixel und Papier

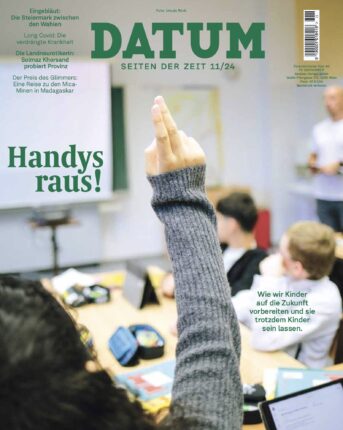

Die Mittelschule in der Wiener Feuerbachstraße wurde für ihren digitalen Unterricht ausgezeichnet. Die Rudolf-Steiner-Schule in Währing versteht sich als analoge Oase. Welche Schule bereitet Kinder besser auf die Zukunft vor?

In der Feuerbachstraße beginnt der Schultag der 3d mit der App Upstrive auf dem iPad. Die Schüler geben darauf anonym an, wie es ihnen an diesem Dienstagmorgen Anfang Oktober geht. So sollen die Lehrer frühzeitig erkennen können, wenn sich das Klassenklima verschlechtert. Für die Schüler Routine, genauso wie das iPad selbst: In dieser Informatikmittelschule läuft fast jede Stunde digital ab. Und das Klassenklima? Acht Schülern geht es mehr oder weniger gut, zwei sind besorgt, vier fühlen sich ›betäubt‹. Ein Durchschnittsergebnis, bei dem nicht alle Kinder abgestimmt haben.

In der Rudolf-Steiner-Schule am Rand des 18. Bezirks könnte der Morgen nicht unterschiedlicher starten. Lehrer Sebastian Hub schreibt das Wort ›Medienkunde‹ noch mit Kreide an die Tafel. Jeden einzelnen Buchstaben malt er dabei weiß aus. Die Kinder hier arbeiten bis auf kleine Ausnahmen erst ab der Oberstufe mit Laptops. Und dann meistens nur, wenn es im Unterricht explizit um digitale Technologien geht. Wobei selbst dann bloß eine Hälfte der Klasse mit den Laptops hantiert. Die anderen müssen parallel dazu Korbflechten. Nach ein paar Wochen wechseln sie sich ab. Smartphones sind an der Waldorfschule überhaupt verboten.

Obwohl die einen auf technologische Omnipräsenz und die anderen auf digitale Abstinenz setzen, verfolgen beide Schulen dasselbe Ziel: Schüler auf eine digitalisierte Welt vorzubereiten, um kritisch und kompetent mit Smartphone, Tablet und Laptop umgehen zu können.

Grund dafür gibt es allemal. Laut dem WHO-Regionalbüro Europa zeigen knapp elf Prozent junger Menschen ein gesundheitlich problematisches Social-Media-Verhalten, Tendenz steigend. Und ausgerechnet junge Menschen in Österreich zwischen 16 und 29 haben laut dem DESI-Index, einer Erhebung der EU-Kommission, besonderen Nachholbedarf bei digitalen Grundkompetenzen, die sie für Alltag und Beruf benötigen. Außerdem belegt eine Studie der Initiative ›Saferinternet‹, dass sieben von zehn Jugendlichen nur schwer in der Lage sind, zwischen wahren und falschen Online-Informationen zu unterscheiden.

Auch deshalb beschloss das Bildungsministerium 2020 einen Acht-Punkte-Plan, um Österreichs Schulen zu digitalisieren. Bis Ende August letzten Jahres wurden unter anderem knapp 120 Millionen Euro allein für 236.000 Laptops und Tablets investiert, die man an Schüler und Schulen verteilte. Bildschirme spielen also nicht mehr nur im Privatleben junger Menschen eine große Rolle, wo Österreichs Jugendliche im Schnitt dreieinhalb Stunden pro Tag vor ihren Smartphones verbringen. Auch an Österreichs Schulen wird nun auf Technologie gesetzt. Hat der Acht-Punkte-Plan die Digitalisierung im Unterricht also nachhaltig verankert? Der Bundesrechnungshof zeichnete in einem unlängst veröffentlichten Bericht dazu ein ernüchterndes Bild und bezeichnete die ›Auswirkungen auf die digitale Kompetenz der Schülerinnen und Schüler‹ als ›unklar‹.

Wie also sollen Schulen digitale Geräte nutzen, um ihre Schüler fit für das Leben in einer durchdigitalisierten Welt zu machen? Welche Chancen und Risiken birgt der tägliche Umgang mit Technologie? Und wo liegen die größten Hürden am Weg zu einem digitalisierten Schulsystem?

Wien, 2. Bezirk, MSi Feuerbachstraße. Um Punkt zehn Uhr poppt auf den Tablets der 4a eine neue Deutschübung auf. Heute müssen die Schüler eine Bewerbung verfassen. Klassenlehrer Stefan Paul steht vor den Kindern und erklärt die Angabe. Sie sollen zwei Soft- und zwei Hard-Skills in ihre Bewerbung packen, auf die Formatierung des Textes achten, und ja, sie dürfen ChatGPT nutzen, aber erst, wenn sie selbst die Rohversion formuliert haben.

Der Lehrer baut die KI gezielt in den Unterricht ein, weil er darin vor allem eine Chance sieht. ›Die meisten Kinder hier tun sich schwer, ganze deutsche Sätze zu bilden‹, wird er später sagen, ›wenn in einer Bewerbung »hiermit« oder »absolvieren« steht, weiß ich, dass die Texte nicht von meinen Schülern stammen können.‹ ChatGPT biete ihnen aber die Möglichkeit, ihre Gedanken in eine lesbare Form zu bringen und ›mit der Welt in Kontakt zu treten‹. Die KI schaffe so etwas wie Chancengleichheit.

Künstliche Intelligenz ist nur eine von vielen Möglichkeiten, die Tablets den Schülern in der Feuerbachstraße eröffnen. Jedes Fach hat eigene Chaträume auf Microsoft Teams, in denen Hausübungen hochgeladen oder Fragen gestellt und beantwortet werden können. Über das Wetter lernen die Kinder, indem sie sich vor einem Greenscreen filmen und wie Moderatoren ein Hochdruckgebiet erklären, das Sonnensystem holen sie via Augmented Reality direkt in die Klassenzimmer. Sie erstellen am iPad selbstgemachte Vokabel-Quizze, filmen sich beim Sportunterricht, um ihre Laufmotorik zu verbessern, und üben mit der App ›Studyly‹ Mathematik. Die Anwendung erkennt beim Arbeiten den individuellen Lernfortschritt der Schüler und erstellt darauf abgestimmte Beispiele.

›Wenn etwas in digitaler Form effizienter und unterhaltsamer wird, dann wollen wir das nutzen, der Rest bleibt analog‹, fasst Klaus-Jürgen Spätauf, der Digitalisierungskoordinator an der Schule, die Überlegung dahinter zusammen. Kinder erst mit 14 Jahren mit digitalen Endgeräten in der Schule arbeiten zu lassen, sei keine realistische Vorbereitung auf ein Leben im 21. Jahrhundert. ›Wer spät damit beginnt, wird sich später auch schwertun, damit umzugehen‹, sagt er. Deshalb würden alle Lehrer hier digitale Endgeräte in ihre Stunden einbauen.

Das läuft aber nicht immer nach Plan. An diesem Dienstag beginnt zum Beispiel der Informatikunterricht gleich mit einer Panne. Eigentlich wollte Lehrerin Melanie Holli die Programmier-App ›Scratch‹ mit den Kindern der 3d ausprobieren. Aktuell funktioniert das Programm aber nicht auf den iPads. Vorführeffekt? Nicht unbedingt. Holli weicht routiniert auf andere Programme aus, die Fehlfunktion dürfte kein Einzelfall sein. Sie verpackt das gleich – ihrem Beruf entsprechend – als Lektion. ›Digital zu unterrichten heißt zu improvisieren‹, sagt sie, ›allein wegen solcher Situationen lernen wir damit zwangsläufig Problemlösungskompetenzen.‹

Rahma, Tea und Narges, drei von Hollis Schülerinnen, sitzen kurz darauf rund um einen Tisch und animieren ihre eigenen Stop-Motion-Videos. In Teas Animation springt eine Katze aus einer Box und läuft Parkour. Narges lässt ein Strichmännchen vom Himmel fallen. Den Mädchen macht das sichtlich Spaß. ›Ich könnte mir gar nicht mehr vorstellen, ohne iPad zur Schule zu gehen‹, sagt Rahma, während sie über den Bildschirm wischt.

Was aber auch auffällt: Manche Kinder scrollen während des Unterrichts kurz durch Snapchat, Instagram oder Tiktok. Einige wenige spielen ab und zu überhaupt Videospiele, anstatt zu lernen, und wechseln schnell das Anwendungsfenster, bevor die Lehrerin es bemerkt.

Zwar sollen an der Feuerbachstraße Smartphones gemäß Schulordnung lautlos im Spind bleiben, aber was ein Handy kann, kann auch ein iPad. Rahma, Tea und Narges sagen, sie würden es in der Schule zum Lernen nutzen und hätten gar keine Apps auf dem Tablet – nur um ein paar Minuten später dann doch zu zeigen, in welchem Ordner eine von ihnen Tiktok versteckt hat und wie man die Sicherheitsvorkehrungen der Lehrer umgehen kann.

Klaus-Jürgen Spätauf ist einigermaßen routiniert darin, über diese Dinge zu diskutieren. Ja, iPads im Unterricht hätten auch Nachteile, aber unaufmerksame Schüler gebe es, seit es Schulen gibt. ›Außerdem sind wir Lehrer, keine Detektive.‹

Sein Ansatz: den Umgang mit digitalen Medien aktiv zum Thema machen. In Mathematik lässt Spätauf seine Schüler deshalb über einige Wochen ihre eigene Bildschirmzeit dokumentieren, also wann und wie lange sie online sind und welche Apps sie nutzen. Daraus erstellen sie Statistiken, analysieren die schulrelevante Nutzung und diskutieren die Bedeutung dieser Zahlen im Fach ›Digitale Grundbildung‹. Es geht um Schlafmangel, Konzerninteressen und Fake News. ›Die Schule muss als Ort der Bewusstseinsbildung dienen, nicht der Verbote‹, sagt Spätauf, ›Eigenverantwortung im Umgang mit den Geräten zu lernen, ist dabei unser Ziel.‹

Nach einem Tag in der Feuerbachstraße drängt sich trotzdem die Frage auf, wie sich iPads und andere digitale Geräte auf Schüler auswirken. Beim Pisa-Test schneiden die Schüler hier durchschnittlich ab. Das ist zumindest ein Indiz dafür, dass Digitalisierungsgrad einer Schule und Lernerfolg junger Menschen, die sie besuchen, nicht unbedingt zusammenhängen. Eine klare wissenschaftliche Antwort gibt es bislang nicht.

Der Medienpädagoge Christian Swertz von der Universität Wien betrachtet die aktuelle Situation differenziert. Für ihn sollten Tablets nur dann aufgeklappt auf dem Tisch stehen, wenn sie auch in dem Moment gezielt zum Lernen eingesetzt werden und Schüler darin einen Sinn sehen. ›Falls es jemandem gerade mehr hilft, Vokabeln auf Papier zu schreiben, um so zu üben, sollte auch das möglich sein‹, meint Swertz. Im Idealfall, so sagt er, stehen den Schülern viele verschiedene Lernwege zur Verfügung. ›Junge Menschen müssen schließlich lernen, sich digitaler Technologien zu bedienen, und nicht der Technik zu dienen.‹ Besonders wichtig ist ihm dabei, dass digitale Endgeräte nicht als Selbstzweck in den Schulen genutzt werden. Vielmehr müsse immer die Frage im Vordergrund stehen: ›Was will ich gerade mit dem Gerät erreichen?‹

Wien, 18. Bezirk, Rudolf-Steiner-Schule. Auch hier haben sich Lehrer diese Frage gestellt, sind aber zu einem anderen Schluss gekommen. ›Wir kommunizieren lieber analog‹, steht auf einem Schild geschrieben, angebracht an der Außenmauer des Hauptgebäudes. Und das Schild hält, was es verspricht.

Bevor die Schüler der 11. Klasse mit ihrem Unterrichtsfach ›Medienkunde‹ beginnen, spielen sie ein Spiel. Die zwölf Kinder im Raum stellen sich im Kreis auf und nehmen einen Stock. ›Sternfrucht‹, sagt ein Bub und reicht das Stück Holz weiter. Jeder hier wird es bekommen, jeder wird ein anderes Obst wählen, und fast jeder wird sich später gemerkt haben, wer welche Obstsorte genannt hat. Allein an der Wahl der Begriffe wird schnell klar, wie sehr sich die Lebensrealitäten der Kinder hier von denen der Feuerbachstraße unterscheiden.

Das machen auch die Schulkosten deutlich. Eltern, die ihre Kinder an die Waldorfschule schicken, zahlen nämlich ganze 570 Euro im Monat für deren Ausbildung. Und nicht selten deshalb, weil Smartphones und Tablets hier verboten sind. Zu Hause bekommen viele der Schüler erst als Teenager ein eigenes Telefon, und dann oft nur, wenn sie monatlich ein Buch lesen oder fixen Bildschirmzeiten zustimmen. ›Meine Eltern sagen, dass Tiktok nicht gut für mich ist, deshalb benutze ich es auch nicht, es ist sowieso fad‹, sagt die 16-jährige Timea, und der gleichaltrige Laurin meint: ›Unsere Lehrer und Eltern wollen, dass wir so aufwachsen, wie sie aufgewachsen sind, und nicht in den Handys das Leben anderer beobachten.‹ Die beiden Kinder stört das nicht. Im Gegenteil. Sie seien recht froh, hier eine weitgehende Auszeit von Bildschirmen zu erleben.

Weitgehend, weil nicht ganz. Die Kinder lernen ab der Oberstufe pro Jahr ein paar Wochen lang über digitale Medien und Geräte. Dafür gibt es hier zwei Fächer: einmal den Technologieunterricht, in dem auch immer wieder Stand-PCs, Laptops und mittlerweile sogar ein 3D-Drucker eine Rolle spielen. Außerdem haben die Schüler ›Medienkunde‹, eine Art Trockentraining, bei dem diskutiert wird. Abseits davon spielen digitale Endgeräte aber so gut wie keine Rolle in der Schule. Deshalb legt Sebastian Hub, Medienpädagoge an der Waldorfschule, auch Wert auf folgende Unterscheidung: ›Wir sind nicht technikfeindlich, sondern vorsichtig.‹

An diesem Mittwochmorgen Anfang Oktober unterrichtet er Medienkunde. Ein Laptop steht nur auf seinem Tisch, die Smartphones der Jugendlichen liegen in einer Glasbox hinter der Tafel. Beamer gibt es keinen. Dafür zeigt er auf einem Fernseher zwei Aufnahmen. Ein überspitztes Video, in dem ein Bub wie hypnotisiert seinem Handy an einer Leine folgt, bis er schließlich aus dessen Bann ausbrechen kann und auf das Baumhaus seiner Freunde klettert. Und den Kurzvortrag eines handysüchtigen Burschen. Hub hat außerdem für alle Schüler einen Standard-Artikel über Schönheitsbilder auf Social Media ausgedruckt und verteilt, um darüber zu diskutieren.

Unter den Jugendlichen ist auch die 16-jährige Ronja. Sie ist neu in der Klasse und hat bereits eine öffentliche AHS-Unterstufe und zwei Jahre Handelsakademie hinter sich. ›In der HAK haben wir fast alles digital gemacht‹, sagt sie, ›ich habe gelernt, wie man ein Unternehmen aufbaut.‹ An der Rudolf-Steiner-Schule könnte der Kontrast schwer größer sein. ›Nach zwei Jahren am Laptop hat es mir aber auch einmal gereicht.‹ Hier, sagt Ronja, sei sie im Unterricht deutlich aufmerksamer, und zumindest mit ihrem Vorwissen fühle sie sich auch gut auf die Berufswelt vorbereitet. Die AHS, die sie vorher besucht hatte, sei ein gutes Mittelding gewesen – mal digital, mal analog, ohne striktes Handyverbot.

›Wir haben einen anderen Ansatz gewählt, weil es in unseren Augen schon genug Anzeichen für schädliche Effekte digitaler Medien gibt‹, sagt Hub. Das würden Eltern wie Schüler rückmelden und ebenso er selbst beobachten. Manche Studien weisen auch den sogenannten ›Brain-Drain-Effekt‹ nach. Demnach sorgt allein die Anwesenheit eines Smartphones in der Schultasche für Ablenkung und Einbußen bei der Konzentration. Denn Push-Benachrichtigungen, dauerhafte Erreichbarkeit und schneller Dopaminausstoß auf Sozialen Plattformen würden vor allem junge Nutzer immer wieder zum Smartphone greifen lassen. Da bei Lehrern gleichzeitig oft tiefgehendes Wissen über die Digitalisierung und erst recht über digitalen Unterricht fehle, sieht sich Hub in seiner Vorsicht bestätigt.

›Gleichzeitig stellen wir uns natürlich laufend die Frage, wo wir Technik sinnvoll verwenden können‹, sagt er. Aktuell nutzt Hub zum Beispiel Laptops, um gemeinsam mit den Schülern der 9. Klasse im Technikunterricht eine eigene Schülerzeitung zu gestalten.

Am Nachmittag sitzt er mit ihnen im Chemiesaal zusammen. Sie diskutieren gemeinsam, über welche Themen sie schreiben könnten. Da blickt ein 14-jähriges Mädchen plötzlich verzweifelt auf ihren Bildschirm. ›Hilfe, wie kann ich Fotos wieder löschen?‹, fragt sie laut in die Runde. Sie hat versehentlich ein Selfie mit der Laptopkamera gemacht und ist überfordert.

Die Rudolf-Steiner-Schule wie auch die MSi Feuerbachstraße wollen Kinder wie sie auf eine durchdigitalisierte Welt voller Veränderungsprozesse vorbereiten – nur eben mit gänzlich anderen Mitteln. ›Im Kern ähneln sich die beiden Schulen aber mehr, als es scheint‹, sagt Fares Kayali, Digitalexperte an der Universität Wien. Beides seien ›gute Schulen‹, die sich viel Zeit für ihre Schüler nehmen und projektorientiert arbeiten würden. Nur in Fragen der Digitalisierung würden sie unterschiedliche Ansätze verfolgen. Auf den Balanceakt zwischen einem Verbot digitaler Medien und dem Einsatz selbiger angesprochen sagt Lehrer Hub von der Steiner-Schule: ›Ich glaube, das ist eine Suchbewegung zweier Extreme, die eine gesunde Mitte finden müssen.‹

Für Sonja Gabriel, Hochschulprofessorin für Medienpädagogik und -didaktik an der KPH Wien/Krems, sei es in erster Linie wichtig, ›kritische Medienbildung‹ voranzutreiben. Die Frage, welche Geräte wie oft verwendet werden sollen, empfindet sie hingegen als zweitrangig. ›Guter Unterricht steht und fällt mit der Lehrperson.‹ Gabriel bezieht sich dabei auf die sogenannte Hattie-Studie. Darin zeigt der Bildungsforscher John Hattie, vereinfacht gesagt, dass die Qualität des Unterrichts und der Einfluss der Lehrperson entscheidender für den Lernerfolg der Schüler sind als die eingesetzten Unterrichtsmittel.

Um kritische Medienbildung zu fördern, brauchen Lehrer jedoch viel Ausbildung und Kreativität. Angesichts des aktuellen Lehrermangels und damit einhergehenden Zeitmangels ein kleines Kunststück. Der Acht-Punkte-Plan des Bundesministeriums sieht neben den Hunderttausenden Laptops und Tablets zwar mehr Ausbildung von Lehrkräften in digitaler Didaktik vor – allerdings wird sie weitgehend auf freiwilliger Basis angeboten.

Außerdem bekommen Mittelschul-Lehrer wie Spätauf – anstelle von Tablets der Marke Apple, wie die Schüler sie verwenden – Windows-Laptops, die alles andere als ideal für die Unterrichtsvorbereitung seien. An der Feuerbachstraße nutzen viele Lehrer nun Klassen-Ersatz-Tablets, die eigentlich für Schüler vorgesehen sind, oder haben sich ohnehin schon eigene Geräte angeschafft. ›Wie komm ich dazu?‹, fragt Spätauf, ›die Tafel kauf ich mir ja auch nicht selbst‹. Ein großes Fragezeichen stehe auch noch über dem früher oder später anstehenden Austausch der Geräte, wenn diese einmal veraltet seien.

In der Feuerbachstraße plant der Digitalisierungskoordinator trotzdem die Einrichtung eines eigenen ›Digitallabors‹. Im Mathematik-Unterricht soll mehr programmiert und mit Robotern gearbeitet werden. Schüler sollen nicht nur abstrakte Winkelberechnungen anstellen, sondern ihre Ergebnisse direkt anwenden: Der Plan ist, dass die Schüler Roboter so programmieren, dass diese den zuvor berechneten geometrischen Figuren nachfahren.

An der Rudolf-Steiner-Schule hingegen wird das Geräteverbot bald verschärft: Künftig sind auch Smartwatches für die Schüler tabu. Gleichzeitig diskutiert die Lehrerschaft, externe Experten einzuladen, um bereits den jüngeren Jahrgängen einen bewussten Umgang mit digitalen Medien zu vermitteln. Einige Schüler aus der Unterstufe haben das angeregt. Denn auch, wenn es in der Schule verboten und von Eltern streng reguliert ist: Im Privatleben einiger Kinder hier ist das Smartphone längst angekommen. Als an diesem Tag der Unterricht vorbei ist, stehen vor der Waldorfschule eine Handvoll Unterstufenschüler – und schauen in ihre Handys. •