Unterdrückte Geschichten

Susan Meiselas fertigt fotografische Porträts eines Landes an, das nie existiert hat.

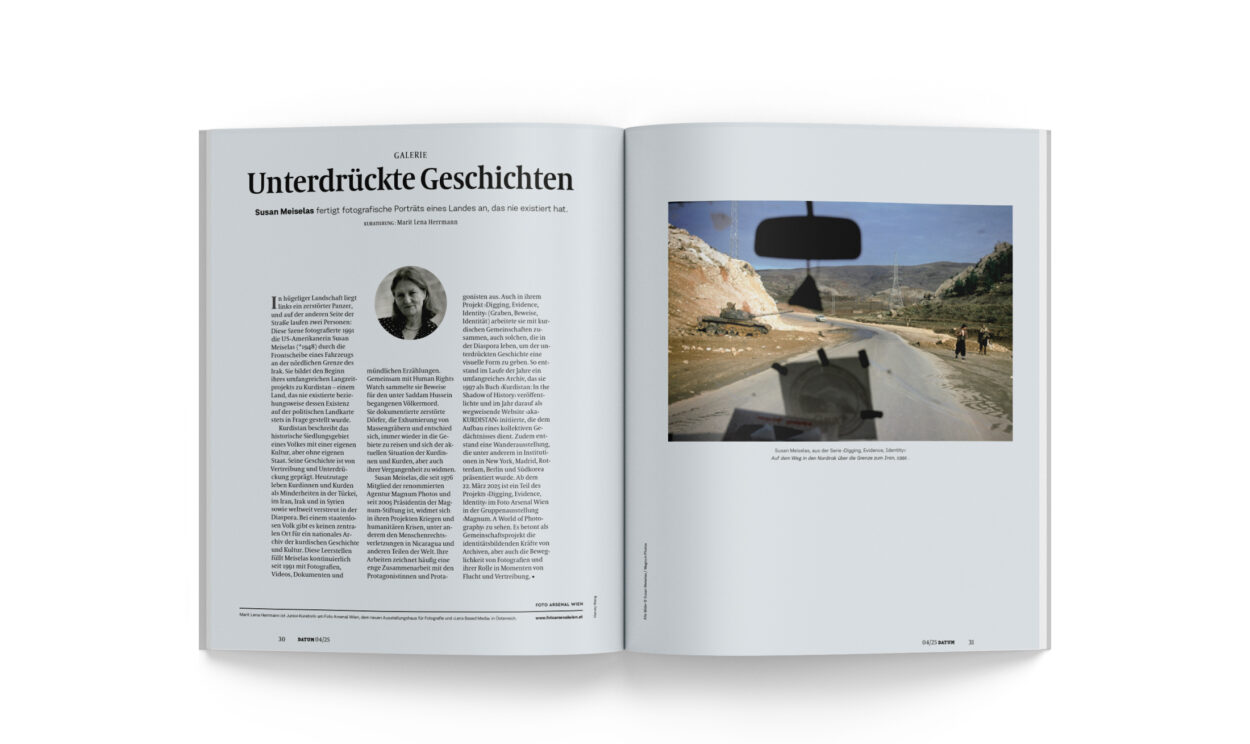

In hügeliger Landschaft liegt links ein zerstörter Panzer, und auf der anderen Seite der Straße laufen zwei Personen: Diese Szene fotografierte 1991 die US-Amerikanerin Susan Meiselas (*1948) durch die Frontscheibe eines Fahrzeugs an der nördlichen Grenze des Irak. Sie bildet den Beginn ihres umfangreichen Langzeitprojekts zu Kurdistan – einem Land, das nie existierte beziehungsweise dessen Existenz auf der politischen Landkarte stets in Frage gestellt wurde.

Kurdistan beschreibt das historische Siedlungsgebiet eines Volkes mit einer eigenen Kultur, aber ohne eigenen Staat. Seine Geschichte ist von Vertreibung und Unterdrückung geprägt. Heutzutage leben Kurdinnen und Kurden als Minderheiten in der Türkei, im Iran, Irak und in Syrien sowie weltweit verstreut in der Diaspora. Bei einem staatenlosen Volk gibt es keinen zentralen Ort für ein nationales Archiv der kurdischen Geschichte und Kultur. Diese Leerstellen füllt Meiselas kontinuierlich seit 1991 mit Fotografien, Videos, Dokumenten und mündlichen Erzählungen. Gemeinsam mit Human Rights Watch sammelte sie Beweise für den unter Saddam Hussein begangenen Völkermord.

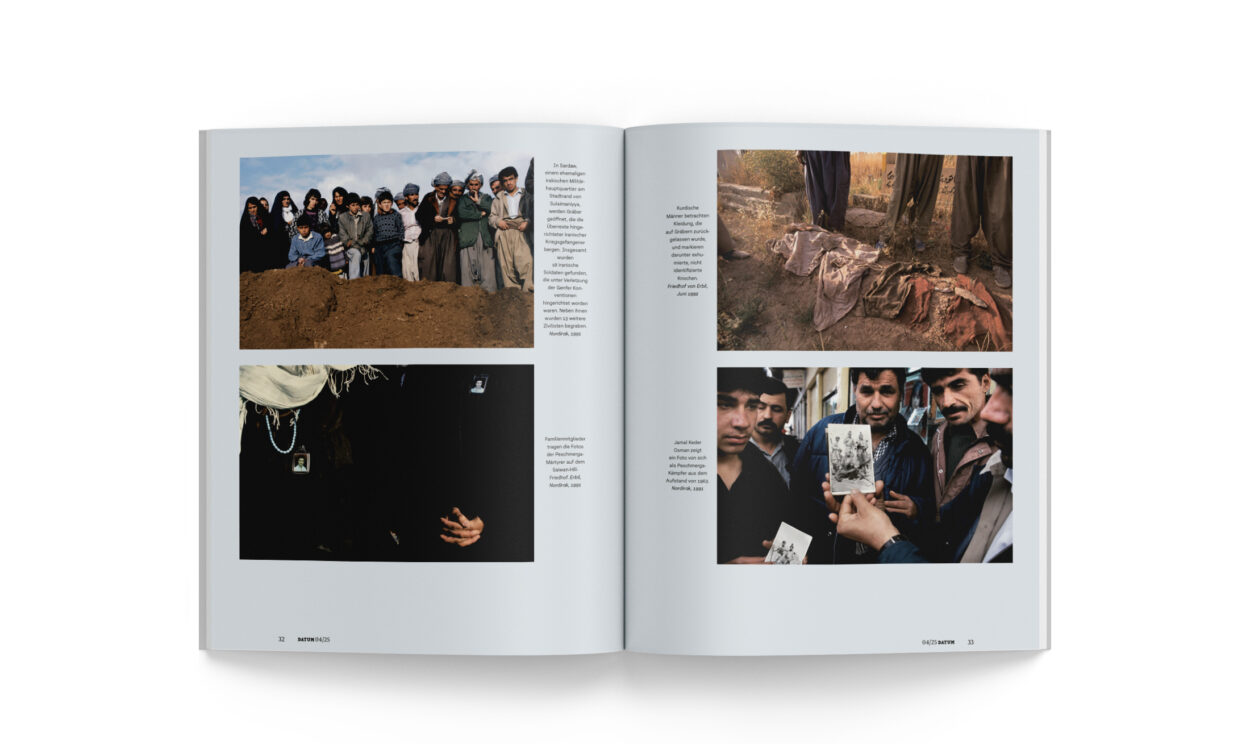

Sie dokumentierte zerstörte Dörfer, die Exhumierung von Massengräbern und entschied sich, immer wieder in die Gebiete zu reisen und sich der aktuellen Situation der Kurdinnen und Kurden, aber auch ihrer Vergangenheit zu widmen.

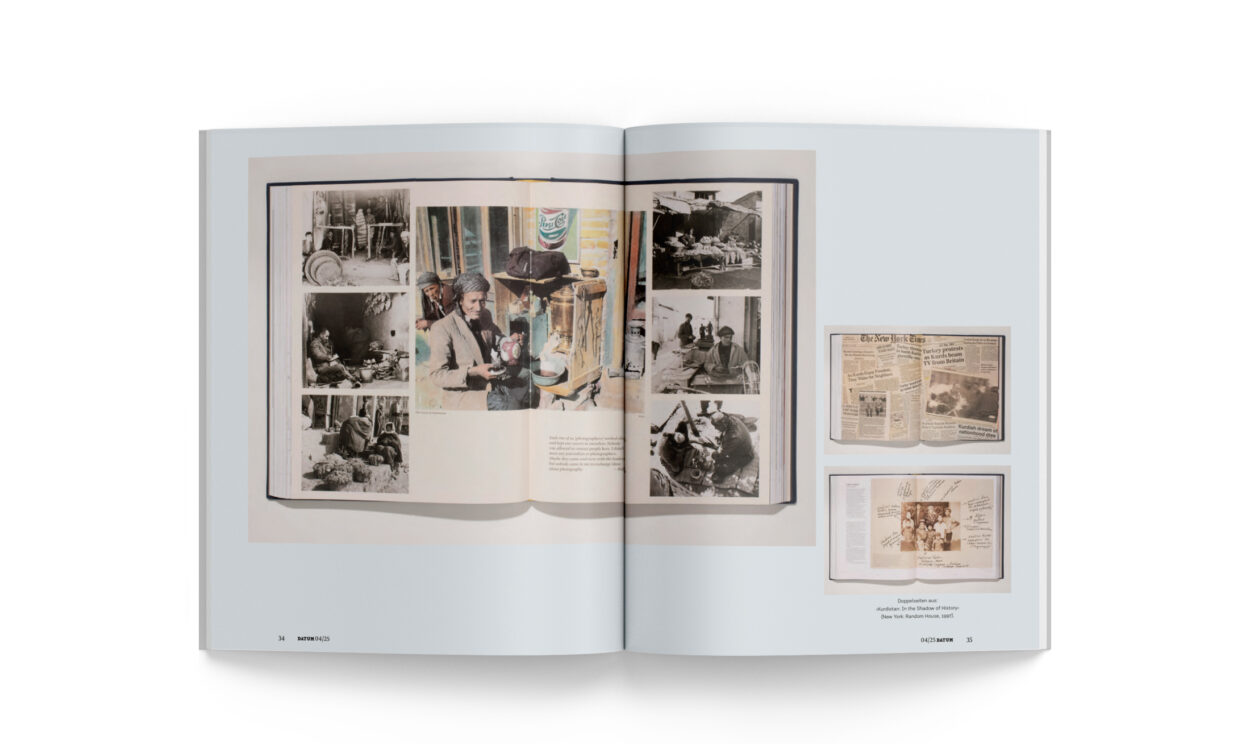

Susan Meiselas, die seit 1976 Mitglied der renommierten Agentur Magnum Photos und seit 2005 Präsidentin der Magnum-Stiftung ist, widmet sich in ihren Projekten Kriegen und humanitären Krisen, unter anderem den Menschenrechtsverletzungen in Nicaragua und anderen Teilen der Welt. Ihre Arbeiten zeichnet häufig eine enge Zusammenarbeit mit den Protagonistinnen und Protagonisten aus. Auch in ihrem Projekt ›Digging, Evidence, Identity‹ (Graben, Beweise, Identität) arbeitete sie mit kurdischen Gemeinschaften zusammen, auch solchen, die in der Diaspora leben, um der unterdrückten Geschichte eine visuelle Form zu geben. So entstand im Laufe der Jahre ein umfangreiches Archiv, das sie 1997 als Buch ›Kurdistan: In the Shadow of History‹ veröffentlichte und im Jahr darauf als wegweisende Website ›akaKURDISTAN‹ initiierte, die dem Aufbau eines kollektiven Gedächtnisses dient.

Zudem entstand eine Wanderausstellung, die unter anderem in Institutionen in New York, Madrid, Rotterdam, Berlin und Südkorea präsentiert wurde. Ab dem 22. März 2025 ist ein Teil des Projekts ›Digging, Evidence, Identity‹ im Foto Arsenal Wien in der Gruppenausstellung ›Magnum. A World of Photography‹ zu sehen. Es betont als Gemeinschaftsprojekt die identitätsbildenden Kräfte von Archiven, aber auch die Beweglichkeit von Fotografien und ihrer Rolle in Momenten von Flucht und Vertreibung. •

Marit Lena Herrmann ist Junior-Kuratorin am Foto Arsenal Wien, dem neuen Ausstellungshaus für Fotografie und ›Lens Based Media‹ in Österreich. www.fotoarsenalwien.at