›Ich sehe den Goldrausch auf uns zukommen‹

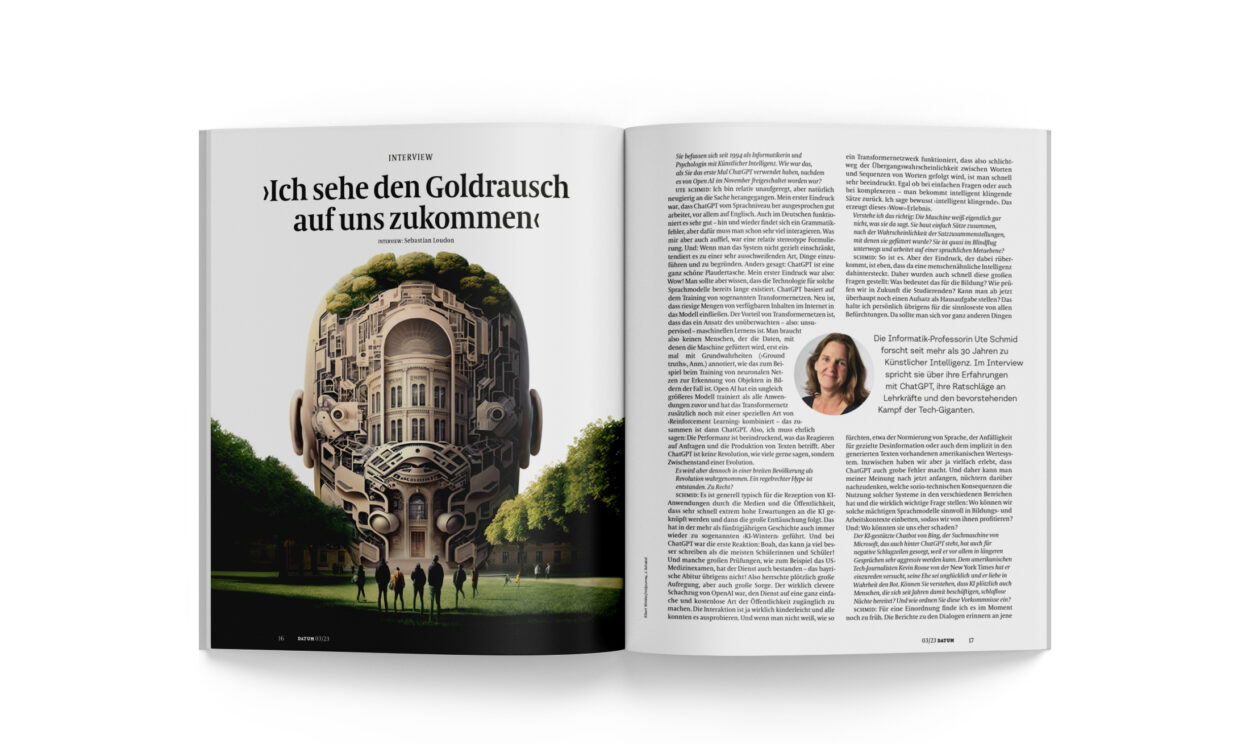

Die Informatik-Professorin Ute Schmid forscht seit mehr als 30 Jahren zu Künstlicher Intelligenz. Im Interview spricht sie über ihre Erfahrungen mit ChatGPT, ihre Ratschläge an Lehrkräfte und den bevorstehenden Kampf der Tech-Giganten.

Sie befassen sich seit 1994 als Informatikerin und Psychologin mit Künstlicher Intelligenz. Wie war das, als Sie das erste Mal ChatGPT verwendet haben, nachdem es von Open AI im November freigeschaltet worden war?

Ute Schmid: Ich bin relativ unaufgeregt, aber natürlich neugierig an die Sache herangegangen. Mein erster Eindruck war, dass ChatGPT vom Sprachniveau her ausgesprochen gut arbeitet, vor allem auf Englisch. Auch im Deutschen funktioniert es sehr gut – hin und wieder findet sich ein Grammatikfehler, aber dafür muss man schon sehr viel interagieren. Was mir aber auch auffiel, war eine relativ stereotype Formulierung. Und: Wenn man das System nicht gezielt einschränkt, tendiert es zu einer sehr ausschweifenden Art, Dinge einzuführen und zu begründen. Anders gesagt: ChatGPT ist eine ganz schöne Plaudertasche. Mein erster Eindruck war also: Wow! Man sollte aber wissen, dass die Technologie für solche Sprachmodelle bereits lange existiert. ChatGPT basiert auf dem Training von sogenannten Transformernetzen. Neu ist, dass riesige Mengen von verfügbaren Inhalten im Internet in das Modell einfließen. Der Vorteil von Transformernetzen ist, dass das ein Ansatz des unüberwachten – also: unsupervised – maschinellen Lernens ist. Man braucht also keinen Menschen, der die Daten, mit denen die Maschine gefüttert wird, erst einmal mit Grundwahrheiten (›Ground truths‹, Anm.) annotiert, wie das zum Beispiel beim Training von neuronalen Netzen zur Erkennung von Objekten in Bildern der Fall ist. Open AI hat ein ungleich größeres Modell trainiert als alle Anwendungen zuvor und hat das Transformernetz zusätzlich noch mit einer speziellen Art von ›Reinforcement Learning‹ kombiniert – das zusammen ist dann ChatGPT. Also, ich muss ehrlich sagen: Die Performanz ist beeindruckend, was das Reagieren auf Anfragen und die Produktion von Texten betrifft. Aber ChatGPT ist keine Revolution, wie viele gerne sagen, sondern Zwischenstand einer Evolution.

Es wird aber dennoch in einer breiten Bevölkerung als Revolution wahrgenommen. Ein regelrechter Hype ist entstanden. Zu Recht?

Es ist generell typisch für die Rezeption von KI-Anwendungen durch die Medien und die Öffentlichkeit, dass sehr schnell extrem hohe Erwartungen an die KI geknüpft werden und dann die große Enttäuschung folgt. Das hat in der mehr als fünfzigjährigen Geschichte auch immer wieder zu sogenannten ›KI-Wintern‹ geführt. Und bei ChatGPT war die erste Reaktion: Boah, das kann ja viel besser schreiben als die meisten Schülerinnen und Schüler! Und manche großen Prüfungen, wie zum Beispiel das US-Medizinexamen, hat der Dienst auch bestanden – das bayrische Abitur übrigens nicht! Also herrschte plötzlich große Aufregung, aber auch große Sorge. Der wirklich clevere Schachzug von OpenAI war, den Dienst auf eine ganz einfache und kostenlose Art der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Die Interaktion ist ja wirklich kinderleicht und alle konnten es ausprobieren. Und wenn man nicht weiß, wie so ein Transformernetzwerk funktioniert, dass also schlichtweg der Übergangswahrscheinlichkeit zwischen Worten und Sequenzen von Worten gefolgt wird, ist man schnell sehr beeindruckt. Egal ob bei einfachen Fragen oder auch bei komplexeren – man bekommt intelligent klingende Sätze zurück. Ich sage bewusst ›intelligent klingende‹. Das erzeugt dieses ›Wow‹-Erlebnis.

Wörter: 2945

Lesezeit: ~ 16 Minuten

Diesen Artikel können Sie um € 3,50 komplett lesen

Wenn Sie bereits Printabonnentin oder Printabonnent unseres Magazins sind, können wir Ihnen gerne ein PDF dieses Artikels senden. Einfach ein kurzes Mail an office@datum.at schicken.