Was heute gut war

Sarah, 26, leidet an ALS. Sie stirbt gleichzeitig zu langsam und zu schnell. Wir haben sie ein Jahr lang begleitet.

Juniregen rinnt in schiefen Bahnen über das Mansardenfenster von Sarah Fischers (*Name gändert) kleinem Zimmer im neunten Wiener Gemeindebezirk. Es ist der 23. Juni 2018. Laut Statistik hätte Sarah heute tot sein sollen. Die junge Frau lebt aber: Sie sitzt in einem senfgelben Ohrensessel. Ihr gestreiftes Oberteil zieht am Schultergürtel – dort, wo sich die Knochen spitzer als in den Wochen zuvor gegen den Baumwollstoff drücken – schiefe Linien. Sarahs Hände liegen, links über rechts, in ihrem Schoß. Die Haut an den Fingern wirkt unbenützt: weich, ebenmäßig, ohne Risse an den Nägeln und ohne Schwielen. Irgendwann sind diese Finger für Sarah unbrauchbar geworden. Sie tragen ihr keine Koffer mehr und halten sie nicht mehr am Fahrrad fest.

Sarah Fischer ist 26 Jahre alt. Zierlich, blond mit blauen Augen, wachem Blick und Sommersprossen auf der Stupsnase. Sie stand gerade am Anfang, als das Schicksal auf die Stopp-Taste drückte, ihr zwei verbleibende Jahre gab und sie zwang, Antworten auf Fragen zu finden, die jemand, der jung ist, nicht stellen müssen sollte: Wie fühlt es sich an zu sterben? Und: Ab wann ist ein Leben nicht mehr lebenswert?

Das Kuvert, das Sarahs Leben am 23. Juni 2016 in ein Davor und ein Danach teilt, liegt vielleicht schon länger in ihrem Briefkasten. Sarah, zu diesem Zeitpunkt 24, hat gewusst, dass es kommt, und sich auf schlechte Nachrichten vorbereitet: Nach monatelangen Untersuchungen und Tests, für die ihr Neurologen zentimeterlange Kanülen, dick wie Stricknadeln, ins Rückenmark schoben, ist sie auf Schlimmes gefasst. Die Finger ihrer rechten Hand, die sie zum Tippen in die Tasten drückt, um die per Brief übermittelte Diagnose – ›Linksseitige Vorderhorn Zellläsion‹ – zu googeln, führen zu diesem Zeitpunkt bereits ein unheimliches Eigenleben: Wenn sie ein S tippen will, trifft sie ein E oder ein K statt des Is, deswegen prüft sie ein gutes dutzend Mal die Reihenfolge der Buchstaben, denn die Suchmaschine kennt die Diagnose nicht. Wie lange es dauert und wie viele Internet-Schichten Sarah Fischer abtragen muss, bis sie schließlich hat, wonach sie sucht, weiß sie heute nicht mehr. Nur, was am Ende dasteht: Amyotrophe Lateralsklerose – ALS –, eine tödliche Krankheit, für die es weder Behandlung noch Heilung gibt; die ihr die Fähigkeit zu gehen, zu stehen, zu sprechen, zu greifen, zu halten, zu schlucken, zu drücken, zu atmen nach und nach nehmen wird, und damit in weiterer Folge das Leben.

Sarah Fischer klappt den Laptop zu, legt den Brief zur Seite. Auf dem Tischchen, auf dem er zu liegen kommt, sitzt zwei Jahre später eine kleine Schildkröte aus Holz. Sarah mag Schildkröten. Nicht wegen des starken Panzers, der die Tiere vor Angriffen schützt, oder wegen des biblischen Alters, das sie erreichen: ›Leg die rechte Hand flach über die linke und beweg die Daumen…‹ Sie beobachtet ihr Gegenüber, um den Moment nicht zu versäumen, in dem ein kleines Staunen über das andere Gesicht huscht. ›Als würde sie auf dich zuschwimmen.‹ Die Gebärde, mit der Gehörlose ›Schildkröte‹ deuten, hat Sarah schon immer amüsiert. Ihre eigenen Hände schaffen zu diesem Zeitpunkt die kleine Bewegung nicht mehr.

Amyotrophe Lateralsklerose ist eine seltene Krankheit. Von 100.000 Menschen bekommen diese Diagnose pro Jahr weltweit etwa ein bis zwei. Aktuell leben in Österreich 400 bis 600 ALS- Patienten. Bricht ALS aus, gehen Nervenzellen im Gehirn und im Rückenmark zugrunde. Muskelbewegungen können nicht mehr gesteuert werden. Bei Männern tritt die Krankheit häufiger auf als bei Frauen, die meisten Patienten sind zwischen 60 und 70 Jahre alt, selten betrifft ALS Jüngere. Das Heimtückische an der Diagnose: Der Körper gibt unaufhaltsam seine Funktionen auf, während der Geist bei vollkommen klarem Verstand bleibt. Der ALS-Patient erlebt bei vollem Bewusstsein seinen eigenen Sterbevorgang. ›Stirb langsam!‹, sagt Sarah ein knappes Jahr vor dem Vormittag im Juni, als sie noch selber zur Tür gehen, das Schloss entriegeln und Besuchern einen Kaffee anbieten kann.

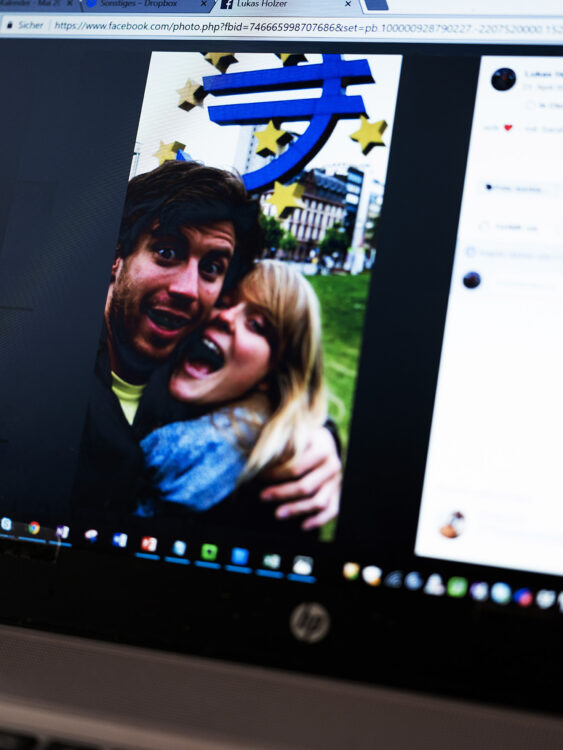

2014, das Jahr, in dem sich die halbe Welt im Rahmen der ›Ice Bucket Challenge‹ Kübel gefüllt mit Wasser und Eis über den Schopf leerte, um Gelder für die Erforschung einer weitgehend unbekannten Krankheit zu sammeln, hatte Sarah Fischer den vielleicht besten Sommer ihres Lebens: Die drei Buchstaben ALS waren ihr bloß als Konjunktion bekannt, sie verbrachte die Zeit in Sportklamotten und Vollvisierhelm am Mountainbike, mit ihren Freunden und frisch verliebt, das neue Studienjahr irgendwo im Hinterkopf. Auf Fotos strahlt sie nach einer Downhill-Tour in den Tauern am Straßenrand sitzend, erschöpft, aber glücklich in die Kamera. An ihrer Seite: Lukas.

Sarah kann in ihrem senfgelben Ohrensessel sitzen und über den Tod, Schmerz und das Sterben reden, ohne zu weinen, aber als sie das erste Mal Lukas erwähnt, schummelt sie Tränen mit einem raschen Witz weg. Sie liebt ihn, sagt sie, obwohl er einen grässlichen Musik-Geschmack hat. ›Semino Rossi!‹ – und die Entrüstung ist echt.

Ihren Anfang nimmt Sarahs und Lukas Liebesgeschichte in einem Wiener Club im Februar 2014: Lukas hält Sarah den ganzen Abend lang für ein anderes Mädchen, auf das er eigentlich aus ist. Deswegen spricht er sie über Stunden mit falschem Vornamen an, sie hält das für einen Witz und freut sich über den Schmäh, den er beinhart durchzieht. Erst am nächsten Morgen, als Lukas eine Postkarte – adressiert an Sarah Fischer – auf ihrem Küchentisch findet, bemerkt er den Irrtum. Aber da ist es bereits um beide geschehen. ›Betrunkene Gschicht‹, erinnert sich Lukas. ›Echt nichts zu romantisieren.‹

Sarahs Geschichte ist nicht nur eine Geschichte über Leben und Tod sowie darüber, wie es ist, gleichzeitig viel zu langsam und viel zu schnell zu sterben. Es ist auch eine Geschichte über die Liebe und darüber, was sie im Stande ist zu ertragen.

›Das Wichtigste ist, dass du keine Angst hast! Geh in die Knie, sei locker, Ellbogen raus!‹ Lukas hatte ein mulmiges Gefühl, als Sarah – zum ersten Mal am Mountainbike – den holprigen Waldweg am Kahlenberg nahm. Aber Sarah hatte keine Angst. ›Naturtalent!‹, attestierte er ihr, als die beiden irgendwo im Wienerwald nebeneinander zum Stehen kamen. Nach ein paar Monaten bewältigte Sarah schwarze Trails. Kurven, in denen es Lukas und seine Freunde aus dem Sattel warf, zog das 163cm-Mädchen mühelos durch.

Als Sarah Fischer klein war, war sie immer die Kleinste. Jünger und einen Kopf kürzer als ihre beiden Brüder und die Buben in ihrer Straße, mit denen sie sommers wie winters in den Wäldern ihrer kleinen Gemeinde in Oberbayern Räuber und Gendarm spielte, und einen Schritt langsamer. Was Sarah als Mädchen schnell lernte: dass Tränen nicht helfen bei blutigen Knien, dass Zähne zusammenbeißen die zielführendere Strategie ist, wenn man Spaß haben will. Und dass es das ist, worauf es ankommt: aufs Lachen und auf den Spaß.

Am 23. Juni 2016 sitzt Lukas Holzer in einem Workshop mit Kunden in Frankfurt, als er eine Nachricht von Sarah bekommt, in der nichts steht, nur drei Buchstaben, die ihn ratlos machen. Während der Vortragende über Strategieentwicklung und Pricing spricht und Anhaltspunkte auf Flip-Charts kritzelt, googelt der Unternehmensberater am Handy unter dem Tisch ›ALS‹. In dem Moment, in dem er das Telefon leise neben seinen Notizblock zurücklegt, schiebt sich ein einzelner Gedanke in seinen Kopf: ›Fuck!‹ Damals ist Lukas 27 Jahre alt. ›Wir machen das! Es wird alles gut!‹, antwortet er auf Sarahs drei Buchstaben. Als er kurz darauf die Tür des Seminarraums hinter sich schließt, lastet ein schweres Gewicht auf seinen Schultern.

›Sie merken doch, dass ich es Ihnen nicht sagen will‹, sagte der Arzt und schickte ihr einen Brief.

Die ersten Vorboten von Sarahs Krankheit zeigten sich an einem sonnigen Maitag im Jahr 2015 am Wiener Leopoldsberg. Sarah und Lukas standen über ihre Lenker gebeugt und begutachteten die Mountainbike-Strecke, die über Stufen und Rinnen steil den Berg hinunter verlief. Unter ihren Helmen sammelte sich der Schweiß. Über dem Waldweg lag Kiesel, darunter ein Boden, der so trocken war, dass die oberste Schicht beim Stehenbleiben mitglitt. Sarahs Sturz war nichts Besonderes: Sie bremste, fiel über das Lenkrad, stützte sich mit den Ellbogen ab. Wenige Wochen danach aber fing es an. Sarah und Lukas machten Urlaub in Schottland. Beim Postkartenschreiben fiel Sarah der Stift aus der rechten Hand. Ein Jahr sollte es noch dauern, bis der Brief kam.

Ein eingeklemmter Nerv, eine verletzte Sehne. Im Nachhinein, sagt Sarah, sei der Mountainbike-Sturz ein Segen gewesen. Die Funktionsstörung ihrer Finger führten die Ärzte monatelang auf den Unfall zurück. Ein Jahr Schonfrist. Erst als sie ein Neurologe in Linz nach zahlreichen Tests, gefragt nach der Diagnose, mit den Worten ›Sie merken doch, dass ich es Ihnen nicht sagen will!‹ aus seiner Ordination schiebt, bekommt Sarah Angst. Ihr Todesurteil erhält sie eine Woche später in Briefform – getippt in ordentlicher Computerschrift, formuliert in Arztdeutsch und so, dass es im Internet nur schwer zu finden ist. Sie liest es alleine.

›Der ungünstigste Fall‹, sagt Dr. Heinz Lahrmann, Facharzt für Neurologie und Obmann des einzigen Vereins für multiprofessionelle ALS-Hilfe in Österreich. ›Auf diese Diagnose reagieren Menschen häufig – und absolut verständlich – sehr depressiv, auch Suizidgedanken sind nicht selten. Ärzte sollten sich Zeit nehmen, möglichst schonend vorgehen und für Fragen zur Verfügung stehen, damit Patienten nicht mit den Schauergeschichten im Internet alleingelassen werden.‹

Die Zeit nach der Diagnose verbringt Sarah traurig, wütend, frustriert. Sie wehrt sich dagegen zu glauben, was ihr nun auch andere Ärzte bestätigen: Ihre Beine, die sie zuverlässig auf Berggipfel getragen haben, werden bald nur mehr dann einen Schritt vor den anderen setzen, wenn sich Sarah mit vollem Bewusstsein auf ›Links: Anheben, Vorschieben, Abstellen‹ konzentriert – und später nicht einmal mehr dann. Ihre Hände und Finger, die kraftvoll und stark und geschickt sind, werden für sie bald keine Türen mehr öffnen und ihr weder Bleistift noch Bürste noch Messer und Gabel halten.

Die Verzweiflung erdrückt Sarah morgens beim Aufstehen und lässt sie nachts nicht ruhig schlafen, bis plötzlich und unvermutet dieses erhebende Gefühl in ihre Bauchgegend zurückkehrt, das immer dann kommt, wenn sie lacht. ›Du kannst nicht durchgehend traurig sein‹, sagt Sarah. ›Nicht 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche.‹ Sie fährt mit ihren Freunden zum Wandern nach Südtirol – eine Gruppe junger Menschen in bunter Funktionskleidung hoch über der Baumgrenze. Sarah lachend, Grimassen schneidend, mit Sektflöte in der Hand und glücklich. In Wien fährt sie morgens jeden Tag mit dem Rad zur Donau und schwimmt – ob das Wasser unter ihr grau ist vor Regen oder trüb vor Hitze. Den Gedanken ›Vielleicht das letzte Mal!‹ lässt sie nicht zu: ›In der Sekunde, in der du den denkst, kannst du nichts mehr genießen.‹

Irgendwann beginnen Autofahrer zu hupen, wenn Sarah die Straße quert. Auf der Uni, wo sie am Institut für Bildungswissenschaft studiert, fällt es ihr zunehmend schwer, Referate zu halten: Die Worte, die sie sich zuvor zurechtgelegt hat, lassen sich nur mit Mühe aus ihrem Mund schieben. Das Fahrradfahren verlangt ihr immer mehr Kraft ab, sie stürzt, sitzt dann am Randstein und weint. In der Straßenbahn taumelt sie. Auf den ersten Blick sieht noch niemand, dass ihr etwas fehlt, keiner bietet ihr einen Platz an. Um danach zu fragen, ist sie zu stolz.

Dass es ernst wird, merkt Sarah, als sie eines Tages mit Fahrradhelm in der Badewanne sitzt. Egal wie sehr sie sich bemüht, ob sie aus Frust brüllt, oder schluchzt aus Verzweiflung: Ihre Finger können den Verschluss der Steckschnalle nicht mehr öffnen. Ein Dutzend Versuche, dann gibt Sarah auf. Ein Schulterzucken, mit dem sie viel Ballast abwirft – Erwartungen an sich selbst und Widerstand gegen die Krankheit –, dann steigt sie zum Duschen mit Helm in die Badewanne und lacht und findet auf diese Art eine Strategie, mit ihrem neuen Leben umzugehen: Sie beginnt, sich über die absurden Situationen, in die sie die Diagnose bringt, zu amüsieren, sich über sie lustig zu machen. Angst vor dem, was auf sie zukommt, lässt die junge Frau nicht mehr zu. Wann sie ihren letzten Schritt gehen oder ihr letztes Wort sprechen wird, kann sowieso niemand vorhersagen.

›Bei ALS gibt es keinen typischen Krankheitsverlauf‹, erklärt der Neurologe Lahrmann. ›Die zahlreichen Varianten, in denen die Krankheit auftreten kann, erschweren die medizinische Forschung, die Diagnose sowie Prognosen zum weiteren Verlauf. Es beginnt mit einer Schwäche in den Armen oder Beinen. Dann fällt das Schlucken schwer, das Sprechen und Atmen. Der Tod tritt nach dem Auftreten der ersten Symptome im Durchschnitt nach zwei bis drei Jahren meist durch ein Versagen der Lunge ein.‹

Es ist Herbst 2017. Der große Baum im Innenhof vor Sarahs Wohnung hat bereits seine Blätter verloren. Wer unten läutet, steht ein paar Minuten am Klingel-Board des Mehrparteienhauses: Bis Sarah an der Tür ist, dauert es. ›Manchmal‹, sagt Sarah, ›wünschte ich mir, das alles hier würde schnell gehen. Dass der Tod wie eine Lawine kommt und dann alles vorbei ist.‹ Nicht zu versinken in einem schwarzen Loch aus Resignation und Wut, kostet Sarah viel Kraft. Aber Aufgeben ist keine Option.

Neben Sarahs Bett steht unausgepackt ein Koffer. In einer Schweizer Klinik lässt sie sich seit einigen Wochen gegen viel Geld von Alternativmedizinern einer eigens entwickelten Behandlung unterziehen. Unter anderem soll ein Ernährungsplan, der hauptsächlich aus Rohkost besteht, den Krankheitsverlauf stoppen. Dass es keine Heilung für ihre Krankheit gibt, will Sarah nicht akzeptieren. ›Menschen können Wolkenkratzer bauen und Sozialversicherungssysteme, sie können auf den Mount Everest steigen und unmögliche Dinge leisten. Auch wenn die Schulmedizin nicht weiter weiß: Warum soll es hier keine andere Lösung geben?‹ Aber der Krankheitsverlauf stoppt nicht. Irgendwann bringt die Rohkost weniger Kalorien, als es Sarah Energie kostet, das ungekochte Gemüse zu kauen.

Dass Sarahs Handy stoßsicher und von dickem Plastik umhüllt ist, liegt zum einen an ihren ›Wackelunfällen‹, wie Lukas sie nennt: Die Schritte, die sie hochkonzentriert einen nach dem anderen setzt, werden immer unkoordinierter und unsicherer, eine kleine Narbe an ihrem Kinn zeugt davon, wie sie am Bahnhof der Länge nach hinfiel, weil ihr Kopf zwar ›Ich falle!‹ in Richtung Hände signalisierte, diese aber erst reagierten, als sie schon blutend am Boden lag. Außerdem soll es nicht splittern, wenn Sarah das Gerät aus Zorn von sich schmettert.

›Manchmal wünschte ich mir, dass der Tod wie eine Lawine kommt und alles vorbei ist.‹

Am Tag, an dem die türkis-blaue Bundesregierung angelobt wird, färbt die Wintersonne den Himmel über Wien satt blau. Tausende Demonstranten ziehen mit Plakaten über den Ring, flankiert von schwarz uniformierten Polizisten. Das Knattern von Helikopterrotorblättern übertönt Protest-Gesänge. Im Großen Festsaal der Hauptuniversität bekommen 25 Absolventen der Bildungswissenschaften ihr Abschlusszeugnis verliehen. Wegen der Straßensperren müssen Sarah und ihre Familie den dunklen BMW stehen lassen und zu Fuß gehen. Zur Vorbesprechung kommt sie zu spät. Ihre Kommilitonen stehen im Kreis und hören der Institutsassistentin zu, die letzte Instruktionen zur Zeremonie gibt. Sarah wird auf einen Sessel gesetzt und in die Mitte geschoben. Einigen ihrer Kollegen war Sarah zu Studienbeginn Tutorin. Sie spürt betretene Blicke und wie manche im Raum erschrecken. Davor, wie sie spricht und wie sie geht, vielleicht auch, weil sie nun anders aussieht. Weil sie sich vom Mädchen zur Schwerbehinderten wandelt. Sarah nimmt es mit einem Schulterzucken: ›Ist halt so‹, wird sie später sagen und nicht den Anschein erwecken, es würde sie stören. In ihren pinken Lieblingsturnschuhen wird Sarah zum Podium gehen und den Titel ihrer Arbeit vorlesen. Für beides wird sie länger brauchen und mehr Applaus bekommen als die 24 anderen – und zum Schluss glücklich darüber sein, überhaupt gekommen zu sein. Sie hatte lange mit sich gehadert. Als der Dekan seine feierliche Ansprache hält – ›Dieser Moment ist ein guter Zeitpunkt, um darüber nachzudenken, an welchem Punkt in Ihrer Biografie Sie sich befinden. Es ist etwas zu Ende gegangen und jetzt beginnt etwas Neues‹ –, legt Sarah ihren Kopf in den Nacken und sieht sich das imposante Deckenfresko an.

Am Übergang zwischen Winter und Frühling lehnt ein schwarzer Rollstuhl zusammengeklappt auf der Terrasse vor der WG; Sarah kann nicht mehr gehen, aber noch sprechen. Sie ist müde. Am Vortag war sie mit ihren Freunden auf den Steinhofgründen. Aus vollem Hals hat Sarah gelacht, als sie im Rollstuhl mit ihr durchs Unterholz rannten. Die Physiotherapeutin, die tags darauf Sarahs Arme und Beine streckt und die Finger vorsichtig nach hinten drückt, um den steifen Gliedern Linderung zu verschaffen, kommentiert das lachend: ›Willst dich umbringen?‹ Sarah schüttelt den Kopf.

Nach und nach verfestigt sich Sarahs Körper zum Gefängnis, aus dem sie bald nur noch mit Augenbewegungen wird kommunizieren können. Die zunehmende Lähmung schließt Sarahs Tür zum Normalen, zur Außenwelt. Und gleichzeitig öffnet sie ihr das Tor zu etwas Großem, zu etwas Abwechslungsreichem und Schönem, das zu finden Sarah am meisten überrascht.

Zum Sprechen werden an die hundert Muskeln im Mundbereich gleichzeitig angespannt und lockergelassen. Das Wort ›Bildungswissenschaft‹ zum Beispiel, ein langes Wort, das einen Zungenschlag zwischen dem L und dem D erfordert: Aus Sarahs Mund kommt es als Klumpen. Ein durchschnittlicher gesunder Mensch spricht etwa 120 Wörter pro Minute. Sarah schafft davon jetzt noch ein Drittel. ›Witze erzähle ich keine mehr‹, sagt sie und lacht. Dabei hätte sie ein paar gute auf Lager. ›Tut mir eh total leid für die anderen.‹ Weil sie ständig auf der Suche nach kurzen Wörtern ist – nach oben blickt und dabei überlegt –, erweckt sie den Anschein, auch im Denken beeinträchtigt zu sein. Was sie nicht ist.

›Sarah zieht kein Glück daraus, wenn ich ihr die Hose anziehe‹, sagt ihr Freund Lukas.

An jenem regnerischen Vormittag im Juni 2018 nennt Lukas Sarah immer noch ›Puppi‹. Er organisiert mit Freunden und seiner Mutter Sarahs Pflege. Ab Herbst soll eine 24-Stunden-Hilfe ihren Dienst antreten. Genauso wenig Lust, wie Sarah darauf hat, von Lukas gepflegt zu werden, genauso wenig Lust hat er darauf, sie zu pflegen. ›Sarah zieht kein Glück daraus, wenn ich ihr die Hose anziehe‹, sagt Lukas, ›sondern daraus, wenn ich sie zum Lachen bringe. Oder wenn sie sich über mich ärgert.‹

›Für Angehörige ist ALS immer eine immense Herausforderung‹, erklärt Heinz Lahrmann. Zum einen wegen der vollkommen gesunden Sensibilität der Patienten. ›Sie spüren jede Falte, die sich beim Zu-Bett-Gehen in ihre Seite drückt, ohne das Laken glattziehen zu können.‹ Zum anderen ist die Krankheit auch eine finanzielle Belastung – so schnell, wie sie voranschreitet, können die Pflegestufen meist gar nicht angepasst werden.

Lukas kennt sich längst mit Pflegestufen aus. Er weiß, welche Dokumente zu besorgen sind, wenn eine deutsche Staatsbürgerin, die in Österreich lebt – nicht studiert und nicht arbeitet – Unterstützung im Alltag benötigt. Weil der Staat Sozialtourismus verhindern will, durchläuft Sarah eine aufwändige Prozedur, um ihre Gleichstellung mit Österreichern zu erwirken und damit Anspruch auf Sozialleistungen zu erhalten. Lukas ist nun einer von 436.000 Menschen, die hierzulande Angehörige pflegen. Einer von 53 Prozent, die die Betreuung von Pflegegeldbeziehenden zuhause organisieren und als einer von nur sechs Prozent erwerbstätigen pflegenden Männern Teil einer Minderheit.

Lukas duscht Sarah, er zieht sie an, er kocht und schaltet am Laptop ›Friends‹ für sie ein. Er stellt Kaffee in ihrer Lieblingstasse auf den kleinen Beistelltisch, und eine Schale mit Nüssen, die Sarah mühsam schluckend isst. Er putzt Sarahs Brille und streicht ihr den Pony aus der Stirn, der sich, frisch gewaschen, mit Schwung dagegen wehrt, von jemandem, der darin ungeübt ist, beim Föhnen mit Rundbürste in Form gehalten zu werden. ›Mir geht es gut, wenn Sarah bei mir ist‹, sagt Lukas. Auch für ihn ist Aufgeben keine Option. Dass er irgendwann aufhören konnte, Pläne zu machen und in die Zukunft zu denken, sei eine Entlastung gewesen, meint er. Wie Sarah lebt auch Lukas nun von Tag zu Tag: ›Ich ziehe ganz unromantisch täglich eine Bilanz: Was war heute gut? Was war schlecht? Mit einer gewissen Resilienz. Und morgen ziehe ich die Bilanz dann neu.‹

In ihrem Ohrensessel blickt Sarah auf ihre Hände, die bewegungslos vor ihr im Schoß liegen. ›Ich würde gerne zwei Mal sterben‹, sagt sie. ›Weil es eine unglaublich intensive Erfahrung ist. So, als würde jemand einen Schleier von den Dingen nehmen.‹ Was sie aus dem ersten Mal sterben gelernt hat, würde sie für die Zeit vor dem zweiten Mal mitnehmen.

Das Leben der anderen dreht sich immer schneller, Sarahs Leben wird immer langsamer.

Während sich das Leben um sie herum immer schneller zu drehen beginnt – rund um Kinder, Hochzeiten, neue Jobs und tausend Möglichkeiten – wird Sarahs Leben immer langsamer. Bei den gemeinsamen Mahlzeiten, sagt sie, falle ihr das besonders auf: Die anderen essen und schlucken, um danach wieder schnell etwas sagen zu können oder aufzustehen, um etwas anderes zu tun. Sarah bleibt sitzen, konzentriert sich auf jeden Bissen. Sie kann ganz genau sagen, wie rote Rübe schmeckt. Sie spürt, wie sich die Beinchen einer Fliege anfühlen, die ihr über den Unterarm tapst, und dass es ein gar nicht so unspannender Zeitvertreib ist, Vorhersagen abzugeben, wo sie wohl als nächstes landen wird. Der Geruch des Sommerregens, der draußen den heißen Asphalt abkühlt, kitzelt Sarah zuerst an den Nasenflügeln, um sich dann – mit einem tiefen Atemzug – bis zu den Fingerspitzen in ihr auszubreiten. Das Sterben schärft Sarahs Sinne; es zwingt sie in eine Welt, die aus Spüren und Fühlen besteht und der sie, aller Tragik zum Trotz, Schönes abringt.

Im Laufe der Monate haben sich Sarahs Grenzen verschoben: ›Magensonde? Schau ma mal‹, sagt sie. ›Künstliche Beatmung? Im Moment eher nicht, aber keine Ahnung, was passiert, wenn es so weit ist.‹ Ihren eigenen Tod will Sarah nicht planen: Es gibt keine Playlist für ihre Beerdigung, keine Speisenabfolgen und Rednerlisten. Dem Gedanken ans Sterben räumt Sarah nur so viel Platz ein, wie unbedingt nötig. Keinen Millimeter zu viel. Einzig die Zugänge zu ihrem Facebook-Konto hat sie einer Freundin anvertraut. ›Mal schauen, was sie dann damit macht.‹ Ob ihr Profil gelöscht wird oder in Gedenkzustand versetzt, in dem ein ›In Erinnerung an‹ vor ihrem Namen steht, will Sarah nicht selbst entscheiden. Logistisches, das nach ihrem Tod kommt, hat in ihrem Leben keinen Platz. Sarah will sich nicht vorschreiben lassen, ab wann ein Leben, gemessen an den Standards eines Gesunden, lebenswert ist. Immerhin ist es das einzige, das sie hat. Leichtfertig aufgeben will sie es nicht.

Zwei Jahre nach ihrer Diagnose wacht Sarah gut gelaunt auf. Sie hat lange geschlafen. Dass sich ihre Finger nachts mehr und mehr zusammenkrümmen, hat ihr in letzter Zeit oft durchwachte Nächte beschert. Aber jetzt hat sie der Krankheit ein kleines Schnippchen geschlagen: Abends legt sie sich auf dem Rücken in ihr Bett und umfasst mit der linken Hand ihre rechte Brust, mit der rechten Hand ihre linke. Die Finger legen sich wie Körbchen um den Busen und bleiben dadurch in Form. Der Gedanke an das Bild, das sie so abgibt, lässt Sarah abends schmunzelnd einschlafen. Und morgens schmunzelnd aufwachen.

Ein kleines Lächeln noch vor dem Frühstückskaffee, das Sarah manchen voraushat, die unten mit dem Kopf zwischen den Schultern durch den Juniregen hasten.