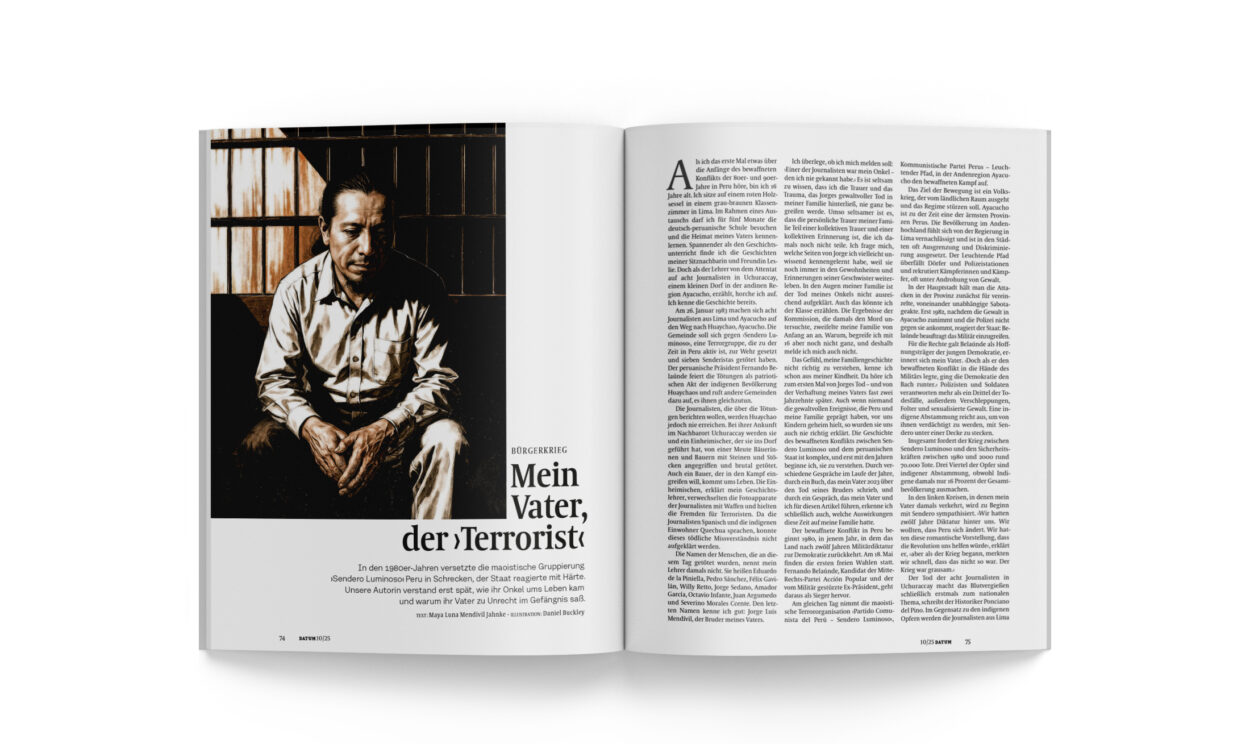

Mein Vater, der ›Terrorist‹

In den 1980er-Jahren versetzte die maoistische Gruppierung ›Sendero Luminoso‹ Peru in Schrecken, der Staat reagierte mit Härte. Unsere Autorin verstand erst spät, wie ihr Onkel ums Leben kam und warum ihr Vater zu Unrecht im Gefängnis saß.

Als ich das erste Mal etwas über die Anfänge des bewaffneten Konflikts der 80er- und 90er-Jahre in Peru höre, bin ich 16 Jahre alt. Ich sitze auf einem roten Holzsessel in einem grau-braunen Klassenzimmer in Lima. Im Rahmen eines Austauschs darf ich für fünf Monate die deutsch-peruanische Schule besuchen und die Heimat meines Vaters kennenlernen. Spannender als den Geschichtsunterricht finde ich die Geschichten meiner Sitznachbarin und Freundin Leslie. Doch als der Lehrer von dem Attentat auf acht Journalisten in Uchuraccay, einem kleinen Dorf in der andinen Region Ayacucho, erzählt, horche ich auf. Ich kenne die Geschichte bereits.

Am 26. Januar 1983 machen sich acht Journalisten aus Lima und Ayacucho auf den Weg nach Huaychao, Ayacucho. Die Gemeinde soll sich gegen ›Sendero Luminoso‹, eine Terrorgruppe, die zu der Zeit in Peru aktiv ist, zur Wehr gesetzt und sieben Senderistas getötet haben. Der peruanische Präsident Fernando Belaúnde feiert die Tötungen als patriotischen Akt der indigenen Bevölkerung Huaychaos und ruft andere Gemeinden dazu auf, es ihnen gleichzutun.

Die Journalisten, die über die Tötungen berichten wollen, werden Huaychao jedoch nie erreichen. Bei ihrer Ankunft im Nachbarort Uchuraccay werden sie und ein Einheimischer, der sie ins Dorf geführt hat, von einer Meute Bäuerinnen und Bauern mit Steinen und Stöcken angegriffen und brutal getötet. Ein Bauer, der Zeugen zufolge versucht haben soll, den einheimischen Führer zu verteidigen, wurde ebenfalls getötet. Ihm wurden später Verbindungen zu Sendero Luminoso zugeschrieben. Die Einheimischen, erklärt mein Geschichtslehrer, verwechselten die Fotoapparate der Journalisten mit Waffen und hielten die Fremden für Terroristen. Da die Journalisten Spanisch und die indigenen Einwohner Quechua sprachen, konnte dieses tödliche Missverständnis nicht aufgeklärt werden.

Die Namen der Menschen, die an diesem Tag getötet wurden, nennt mein Lehrer damals nicht. Sie heißen Eduardo de la Piniella, Pedro Sánchez, Félix Gavilán, Willy Retto, Jorge Sedano, Amador García, Octavio Infante, Juan Argumedo und Severino Morales Ccente. Den letzten Namen kenne ich gut: Jorge Luis Mendívil, der Bruder meines Vaters.

Ich überlege, ob ich mich melden soll: ›Einer der Journalisten war mein Onkel – den ich nie gekannt habe.‹ Es ist seltsam zu wissen, dass ich die Trauer und das Trauma, das Jorges gewaltvoller Tod in meiner Familie hinterließ, nie ganz begreifen werde. Umso seltsamer ist es, dass die persönliche Trauer meiner Familie Teil einer kollektiven Trauer und einer kollektiven Erinnerung ist, die ich damals noch nicht teile. Ich frage mich, welche Seiten von Jorge ich vielleicht unwissend kennengelernt habe, weil sie noch immer in den Gewohnheiten und Erinnerungen seiner Geschwister weiterleben. In den Augen meiner Familie ist der Tod meines Onkels nicht ausreichend aufgeklärt. Auch das könnte ich der Klasse erzählen. Die Ergebnisse der Kommission, die damals den Mord untersuchte, zweifelte meine Familie von Anfang an an. Warum, begreife ich mit 16 aber noch nicht ganz, und deshalb melde ich mich auch nicht.

Das Gefühl, meine Familiengeschichte nicht richtig zu verstehen, kenne ich schon aus meiner Kindheit. Da höre ich zum ersten Mal von Jorges Tod – und von der Verhaftung meines Vaters fast zwei Jahrzehnte später. Auch wenn niemand die gewaltvollen Ereignisse, die Peru und meine Familie geprägt haben, vor uns Kindern geheim hielt, so wurden sie uns auch nie richtig erklärt. Die Geschichte des bewaffneten Konflikts zwischen Sendero Luminoso und dem peruanischen Staat ist komplex, und erst mit den Jahren beginne ich, sie zu verstehen. Durch verschiedene Gespräche im Laufe der Jahre, durch ein Buch, das mein Vater 2023 über den Tod seines Bruders schrieb, und durch ein Gespräch, das mein Vater und ich für diesen Artikel führen, erkenne ich schließlich auch, welche Auswirkungen diese Zeit auf meine Familie hatte.

Der bewaffnete Konflikt in Peru beginnt 1980, in jenem Jahr, in dem das Land nach zwölf Jahren Militärdiktatur zur Demokratie zurückkehrt. Am 18. Mai finden die ersten freien Wahlen statt. Fernando Belaúnde, Kandidat der Mitte-Rechts-Partei Acción Popular und der vom Militär gestürzte Ex-Präsident, geht daraus als Sieger hervor.

Am gleichen Tag nimmt die maoistische Terrororganisation ›Partido Comunista del Perú – Sendero Luminoso‹, Kommunistische Partei Perus – Leuchtender Pfad, in der Andenregion Ayacucho den bewaffneten Kampf auf.

Das Ziel der Bewegung ist ein Volkskrieg, der vom ländlichen Raum ausgeht und das Regime stürzen soll. Ayacucho ist zu der Zeit eine der ärmsten Provinzen Perus. Die Bevölkerung im Andenhochland fühlt sich von der Regierung in Lima vernachlässigt und ist in den Städten oft Ausgrenzung und Diskriminierung ausgesetzt. Der Leuchtende Pfad überfällt Dörfer und Polizeistationen und rekrutiert Kämpferinnen und Kämpfer, oft unter Androhung von Gewalt.

In der Hauptstadt hält man die Attacken in der Provinz zunächst für vereinzelte, voneinander unabhängige Sabotageakte. Erst 1982, nachdem die Gewalt in Ayacucho zunimmt und die Polizei nicht gegen sie ankommt, reagiert der Staat: Belaúnde beauftragt das Militär einzugreifen.

Für die Rechte galt Belaúnde als Hoffnungsträger der jungen Demokratie, erinnert sich mein Vater. ›Doch als er den bewaffneten Konflikt in die Hände des Militärs legte, ging die Demokratie den Bach runter.‹ Polizisten und Soldaten verantworten mehr als ein Drittel der Todesfälle, außerdem Verschleppungen, Folter und sexualisierte Gewalt. Eine indigene Abstammung reicht aus, um von ihnen verdächtigt zu werden, mit Sendero unter einer Decke zu stecken.

Insgesamt fordert der Krieg zwischen Sendero Luminoso und den Sicherheitskräften zwischen 1980 und 2000 rund 70.000 Tote. Drei Viertel der Opfer sind indigener Abstammung, obwohl Indigene damals nur 16 Prozent der Gesamtbevölkerung ausmachen.

In den linken Kreisen, in denen mein Vater damals verkehrt, wird zu Beginn mit Sendero sympathisiert. ›Wir hatten zwölf Jahre Diktatur hinter uns. Wir wollten, dass Peru sich ändert. Wir hatten diese romantische Vorstellung, dass die Revolution uns helfen würde‹, erklärt er, ›aber als der Krieg begann, merkten wir schnell, dass das nicht so war. Der Krieg war grausam.‹

Der Tod der acht Journalisten in Uchuraccay macht das Blutvergießen schließlich erstmals zum nationalen Thema, schreibt der Historiker Ponciano del Pino. Im Gegensatz zu den indigenen Opfern werden die Journalisten aus Lima als Individuen erinnert. Menschen mit persönlichen Geschichten und öffentlich trauernden Familien.

In seinem essayistischen Buch ›Uchuraccay y nosotros. La ausencia de mi hermano Jorge y de la nación‹ (›Uchuraccay und wir. Die Abwesenheit meines Bruders und der Nation‹) beschreibt mein Vater die Tage nach dem 26. Januar, an denen die Familie auf die Rückkehr meines Onkels wartet. Am 28. Januar heiratet Victor, der älteste Bruder. Jorge soll als Treuzeuge teilnehmen. Doch er erscheint nicht, sagt nicht einmal ab. Als mein Vater am nächsten Tag nach Hause kommt, ist der Eingang des Hauses von Journalisten blockiert. Dort, vor der Tür und vor der Presse, empfängt ihn sein ältester Bruder mit den Worten: ›Sie haben Jorge getötet.‹ An den Rest des Tages, schreibt mein Vater, kann er sich nur schemenhaft erinnern.

Der Tod der Journalisten löst nationale Empörung aus. Die peruanische Regierung ordnet eine Untersuchung an, die vom peruanischen Autor und späteren Literaturnobelpreisträger Mario Vargas Llosa geleitet wird, um die Ereignisse aufzuklären. Doch der Bericht der Kommission weist Ungereimtheiten auf, viele Fragen bleiben unbeantwortet. Das Vorgehen der Polizei ist nicht nur unprofessionell, es ist geradezu fahrlässig: Es werden keine Zeugen identifiziert, keine systematischen Befragungen durchgeführt, keine Tatwaffen beschlagnahmt. Einige Kameras verschwinden auf mysteriöse Weise in Polizeigewahrsam.

Dass die Journalisten aufgrund eines schrecklichen Missverständnisses starben, ist unwahrscheinlich. Immerhin sprachen drei der Journalisten fließend Quechua und auch einige der Einwohner beherrschten Spanisch. Die Fotos, die einer der Journalisten Momente vor seinem Tod aufnehmen konnte, zeigen, dass eine Interaktion stattgefunden hat. Die Ergebnisse der Kommission reproduzieren rassistische Stereotype gegenüber der ländlichen Bevölkerung. Denn die Bevölkerung Uchuraccays war durchaus in der Lage, moderne technische Geräte wie eine Fotokamera zu erkennen.

Mein Vater geht davon aus, dass die Sicherheitskräfte vertuschen wollten, dass sie gemeinsam mit den Uchuraccaínos, den Einwohnern Uchuraccays, an dem Massaker beteiligt waren. Meine Abuela, also meine peruanische Oma, war sogar davon überzeugt, dass das Militär allein für den Tod ihres Sohnes verantwortlich ist.

In den Jahren nach dem Massaker positionieren mein Vater und seine Freunde sich klar gegen den repressiven Staat und solidarisieren sich mit den Opfern staatlicher Gewalt. Nach einem Solidaritätskonzert für die Familie von getöteten Inhaftierten wird mein Vater das erste Mal verhaftet. ›Wir wussten, dass es sich bei den Getöteten um Senderistas handelte‹, erzählt er mir, ›aber es ging um die Angehörigen. Auch Senderistas haben Rechte. Dass sie so getötet wurden, ist falsch.‹

Ein weiteres Mal wird er auf einer Demonstration verhaftet. Auch meine Tante wird zweimal inhaftiert. Beide bewegen sich in ähnlichen linken Kreisen, denen immer wieder Nähe zum Leuchtenden Pfad vorgeworfen wird.

Tatsächlich ist es in diesem Umfeld oft unvermeidbar, mit Personen in Kontakt zu kommen, die direkt oder indirekt mit Sendero verbunden sind. Am Anfang sei es schwierig gewesen zu unterscheiden, wer einfach nur gegen eine klassistische und rassistische Regierung kämpfte und wer Mitglied Senderos war, sagt mein Vater. Ob sie diese Personen gemeldet hätten, frage ich. Mein Vater verneint. ›Sendero hat Dinge getan, die wir nicht unterstützten. Aber wir haben sie auch nicht gemeldet. Die einen aus Angst, dass Sendero sie dann töten würde, andere aus Solidarität mit der Linken.‹

Manchmal, erzählt mein Vater, habe man Senderistas schlicht aus menschlichen Gründen geholfen. Wenn jemand anrief und um Medizin bat, ging es oft darum, schwere Verletzungen zu versorgen, erinnert er sich. ›Es ging um Menschenleben. Was macht man da? Man fragt nicht nach und hilft.‹

Im Jahr 1989 verlässt mein Vater Peru und zieht nach Europa. Das Blutbad zwischen Sendero und dem Militär scheint nach einem Jahrzehnt kein Ende zu nehmen. Dem Land geht es wirtschaftlich schlecht. In diesem Land, schreibt mein Vater in seinem Buch, sahen er und seine Freunde für sich keine Perspektive. Mit einer Gruppe von Musikern zieht er nach Deutschland und bleibt. Einige Jahre später lernt er meine Mutter in Köln kennen.

1990 tritt Alberto Fujimori sein Amt als Präsident Perus an. Er verspricht wirtschaftliche Stabilität und den Kampf gegen den Terrorismus. 1992 putscht Fujimori gegen seine eigene Regierung und löst das Parlament auf, Peru wird wieder zur Diktatur. Das Militär verübt Massaker an der Zivilbevölkerung, setzt Todesschwadronen ein und lässt indigene Frauen zwangssterilisieren.

Dennoch erinnern manche ihn vor allem als den Mann, der dem Terrorismus ein Ende setzte. Denn im September 1992 wird Abimael Guzmán, der Anführer des Leuchtenden Pfads, festgenommen. Nach zwölf Jahren des bewaffneten Kampfes ergibt er sich, ohne sich zur Wehr zu setzen, und ruft über das Fernsehen dazu auf, die Waffen niederzulegen. Die meisten Mitglieder kommen dem Aufruf nach, nur einige wenige führen den Kampf bis 1999 weiter. Die Regierung Fujimoris etabliert die sogenannte ›ley de arrepentimiento‹, das Gesetz der Reue, das Mitgliedern des Leuchtenden Pfads Strafmilderung gewährt, wenn diese die Namen anderer Terroristen nennen.

Dieses Gesetz wird meinem Vater zum Verhängnis. Nach einem Kongress in Argentinien 1999 reist er über Chile weiter nach Peru, um seine Familie und meine Mutter, die für ein Praktikum dort ist, zu besuchen. Am Grenzübergang wird mein Vater am 12. August von einem Beamten aufgehalten. Dieser informiert ihn, dass er wegen Vaterlandsverrats festgenommen sei. ›Es handelt sich um eine sehr ernste Angelegenheit. Sie erwartet eine Haftstrafe von 30 Jahren‹, sagt ihm der Beamte.

Nach peruanischem Gesetz könnte mein Vater nun verhaftet und für 15 Tage isoliert werden, ohne Kontakt zu Familie oder Anwälten zu haben. Aber Peru ist ein korruptes Land und gegen Geld darf mein Vater meine Abuela anrufen, um sie über seine Verhaftung zu informieren. ›Es gab die Angst, dass sie ihn verschwinden lassen‹, erinnert sich meine Mutter. Meine Abuela, die sich seit dem Tod ihres Sohnes für die Menschenrechte in Peru einsetzt, ist gut vernetzt und kontaktiert einen Anwalt und Militärs, die herausfinden, wo mein Vater festgehalten wird.

Es stellt sich heraus, dass ein Bekannter meiner Tante den Namen meines Vaters genannt hat, um eine Strafmilderung zu bekommen. Dieser behauptet, dass mein Vater an Feierlichkeiten der Terrororganisation teilgenommen habe. Am Tag dieser Feierlichkeiten befand mein Vater sich jedoch nachweislich in Deutschland. Der Bekannte sei davon ausgegangen, dass mein Vater nicht mehr nach Peru zurückkommen würde und habe deswegen seinen Namen genannt, sagt er im Prozess aus. Dem Anwalt meines Vaters erzählt er später, dass man ihn unter Druck gesetzt habe, damit er den Namen ›eines Mendívil‹ nennen würde. Denn als Jorges Angehörige und durch ihren politischen Aktivismus ist meine Familie der Regierung ein Dorn im Auge.

In Köln, wo meine Eltern damals leben, mobilisiert meine deutsche Oma Freunde, um Geld zu sammeln und deutsche Parteien sowie das Auswärtige Amt zu kontaktieren. Ein Onkel meiner Mutter ist bei Amnesty International aktiv. Die Menschenrechtsorganisation beginnt Informationen über den Fall ›Julio Mendívil‹ zu sammeln und ruft dazu auf, Briefe mit der Bitte, meinen Vater freizulassen, an die peruanische Regierung zu schicken. Die Familie bittet all ihre Freunde und Bekannten, das Gleiche zu tun.

›Ich glaube, dass das Büro von Fujimori mindestens zwei oder drei Tage platt war mit E-Mails und Faxen‹, sagt meine Mutter. Mit meiner Abuela tritt sie beim peruanischen Nachrichtenmagazin Panorama auf, um über die Verhaftung meines Vaters zu berichten. In den nächsten Tagen werden sie in Lima auf offener Straße erkannt und von Passanten bespuckt. Andere sprechen ihnen ihre Unterstützung aus.

Mein Vater wird währenddessen in eine winzige, feuchte Zelle gesperrt, die nach Urin stinkt, weil die Gefangenen nur einmal am Tag auf die Toilette gehen dürfen. Für jeden weiteren Toilettengang müssen sie zahlen. Auch eine Matratze zum Schlafen, Zahnpasta, und sogar das Essen, das die Familie vorbeibringt, bekommt mein Vater nur gegen Geld, erinnern sich meine Eltern.

Der internationale Druck auf die Regierung zeigt Wirkung: Am 26. August 1999 werden meine Abuela, meine Mutter und eine Tante vom Vorsitzenden der Menschenrechts- und Friedenskommission des Kongresses empfangen, um ihr Anliegen vorzutragen. Am nächsten Tag wird mein Vater vom Militärgericht nach nur zwei Wochen wieder freigelassen und die Anklage wird fallen gelassen.

Nach seiner Freilassung sagt der Anwalt meines Vaters ihm: ›Du bist der erste politische Gefangene, bei dem der Staat zugibt, einen Fehler gemacht zu haben.‹

Durch die Recherche begreife ich, wie sehr meine Mutter und meine Familie für seine Freilassung gekämpft haben. Ihre Ausdauer und ihr Mut beeindrucken mich.

›Ich glaube, wir hatten auch Glück, weil Fujimoris Macht schon ein bisschen bröckelte‹, sagt meine Mutter später. Ein Jahr nach der Verhaftung meines Vaters tritt Alberto Fujimori nach einem Korruptionsskandal zurück und flieht nach Japan. 2005 wird er in Chile festgenommen und wegen schwerer Menschenrechtsverletzungen zu 25 Jahren Haft verurteilt, aber aufgrund seines instabilen Gesundheitszustands 2023 freigelassen. Vergangenes Jahr verstirbt Fujimori am 11. September im Alter von 86 Jahren, exakt zwei Jahre nach dem Tod Abimael Guzmáns. Auch er starb am 11. September. Auch er wurde 86 Jahre alt. ›Damit hätte der Krieg endgültig enden sollen‹, sagt mein Vater. Dass dem nicht so ist, zeigt die aktuelle politische Lage.

Auch Jahre nach dem internen Konflikt ist Peru in sogenannte Fujimoristas und Antifujimoristas gespalten. Fujimori-Anhänger unterstützen die autoritären Maßnahmen, die harte Anti-Kriminalitäts- und Anti-Terror-Politik sowie wirtschaftsliberale Reformen der Fujimori-Familie. Die Menschenrechtsverletzungen und Korruption der Regierung Fujimoris werden als notwendiges Übel für Stabilität akzeptiert.

Im August dieses Jahres unterzeichnete die amtierende Präsidentin Dina

Boluarte mit Unterstützung der ›Fuerza Popular‹, der Partei von Fujimoris Tochter Keiko, ein Amnestiegesetz, das Militärs und Polizisten Straffreiheit für Menschenrechtsverletzungen zwischen 1980 und 2000 gewährt. Dieses Gesetz könnte über 150 Gerichtsurteile aufheben und 600 laufende Gerichtsverfahren beeinflussen.

Ein solches Gesetz könnte sich auch auf die laufenden Ermittlungen wegen Menschenrechtsverletzungen gegen Präsidentin Boluarte auswirken. 2022 und 2023 ließ sie Proteste gegen ihre Regierung gewaltvoll niederschlagen. Mindestens 49 Menschen kamen dabei ums Leben.

Obwohl mein Vater mittlerweile länger in Europa gelebt hat als in Peru, ist er immer informiert. Er spricht oft davon, nach Peru zurückzukehren. Ich frage ihn, was er über die Zukunft Perus denkt. ›Die Spuren des bewaffneten Konflikts sind noch immer sichtbar‹, antwortet er, ›ich glaube, solange wir weiterhin Sendero verteufeln, aber die Politik der Sicherheitskräfte schönreden, solange es keine Gerechtigkeit für alle gibt, kann es keinen wahren Frieden geben.‹ •