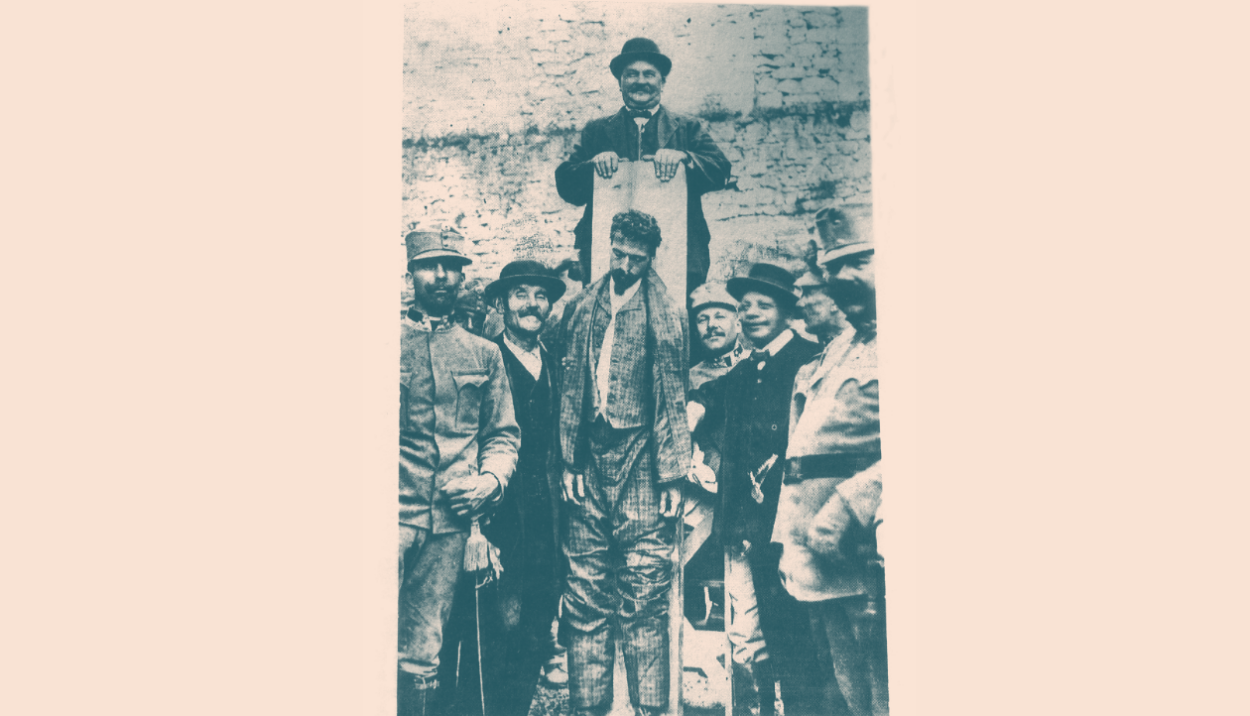

Der sympathische Henker

Josef Lang war erst Kaffeehausbesitzer, dann Scharfrichter – und bei seinen Zeitgenossen höchst beliebt.

Josef Langs Werdegang zum Henker begann, ty-pisch wienerisch, in einem Kaffeehaus. Seit ungefähr 1890 war er Kaffeesieder und stolzer Besitzer eines kleinen Lokals in Simmering, jahrelang hatte er dafür gespart. Einer seiner Stammgäste war der Wiener Scharfrichter Karl Selinger. Lang war ein stämmiger, muskulöser Mann, Selinger mochte ihn. Eines Tages fragte der Henker seinen Gastgeber, ob er nicht sein Gehilfe werden wolle? Lang schlug ein, erzählte Freunden und seiner Ehefrau zunächst aber nicht davon. Ihnen gegenüber behauptete der frischgebackene Henkersgehilfe, er würde Wein kaufen fahren. In Wahrheit half er Selinger, Menschen zu erdrosseln.

Josef Lang wurde am 11. März 1855 geboren, er entstammte einer alten Simmeringer Familie. Sein Vater war Eisenhändler und führte ein Geschäft, über seine Mutter ist nichts bekannt. Mit zwölf Jahren verließ Josef die Volksschule und begann eine Tischlerlehre in Simmering, mit etwa 20 rückte er zum Militär ein. Als die k. und k.-Monarchie 1878 Bosnien-Herzegowina besetzte, war Lang als Soldat beteiligt, bevor er die Armee 1879 wieder verließ. Zurück in Wien arbeitete er als Heizer bei einer englischen Gasgesellschaft. So steht es zumindest in den › Erinnerungen des österreichischen Scharfrichters ‹, die der Jurist Oskar Schalk anhand von Gesprächen mit Lang im Jahr 1920 zusammentrug und veröffentlichte.

Wörter: 2292

Lesezeit: ~ 13 Minuten

Diesen Artikel können Sie um € 3,50 komplett lesen

Wenn Sie bereits Printabonnentin oder Printabonnent unseres Magazins sind, können wir Ihnen gerne ein PDF dieses Artikels senden. Einfach ein kurzes Mail an office@datum.at schicken.