Gras, das nicht über die Sache wächst

Das Kärntner-Görtschitztal will den HCB-Skandal vergessen. Eine Bäuerin stemmt sich dagegen.

Die Milch, die Isa Priebernig täglich frühmorgens melkt, trinkt sie nicht mehr. Stattdessen kauft sie Hafermilch. Früher hat sie einen Milcheimer auf den Herd gestellt und Frühstück für die ganze Familie gemacht, jetzt stapeln sich die Tetrapacks unter der Küchenlade. Isa Priebernig ist Biobäuerin und verkauft Milch- und Fleischprodukte, das tut sie auch heute noch. Wenn sie selber aber Butter auf ihr Brot schmiert, kommt die Butter nicht mehr von ihrer Kuh, sondern von einem anderen Bauern. Ihren Salat pflanzt sie in einem Hochbeet mit austauschbarer Erde ein. Früher hatte sie einen Acker mit Fisolen, Gurken, Zucchini und Kohlrabi. Die ganze Familie aß davon. Heute fährt sie dafür zu einem anderen Bauern oder nach Klagenfurt zum Biobauernmarkt, 35 Kilometer entfernt.

Seit November 2014 macht sie das so, jener Monat, der ihr Leben verändert. Und das Kärntner Görtschitztal, in dem sie lebt, auch. Damals hört Isa im Radio, dass die Lebensmittel aus dem Görtschitztal, und damit auch ihr Kohlrabi, der Kohl und die Schafe, mit Hexachlorbenzol (HCB) kontaminiert sein sollen. Die Bäuerin erfährt zwischen Speck und Brot beim Abendessen, dass sie das Fleisch, das sie schlachtet, die Milch, die sie frühmorgens melkt und das Gemüse, mit dem sie ihre ganze Familie ernährt, nicht mehr essen kann, weil es den gesundheitsschädlichen Schadstoff enthält. Die Stimme im Radio erzählt ihr, dass ihre Lebensgrundlage vergiftet ist.

Drei Jahre und rund sieben Monate nach diesem Abend, der ihr Leben veränderte, blickt Isa von ihrem Balkon aus über ihr Reich. Um die 70 Schafe grasen am Hang, das kleine Pony trabt der großen Stute nach. Die Traktoren ruhen, heute wurde schon genug Heu geerntet. ›Die Schwalben kommen zum Teich, holen sich das Wasser, das sie brauchen, anderen hör ich zu, wie sie ihr Nest bauen, die Sonne scheint ins Haus, die Grillen zirpen‹, sagt sie. Vor 29 Jahre ist sie zu diesem Flecken Erde und ihrem Mann gezogen. Hier wollten sie sich etwas aufbauen. Davon ist nur der Schein geblieben. Neben der grasenden schwarzen Stute direkt vorm Haus stapeln sich die leeren Apfelsaft-Kisten. Kürzlich hat Isa Priebernig den ganzen Lagerraum ausgeräumt und den Apfelsaft weggeschüttet. Denn den kauft sowieso keiner mehr.

Wenn man an Umweltkatastrophen denkt, dann kommt einem meist Tschernobyl in den Sinn, vielleicht die Rotschlammkatastrophe in Ungarn vor ein paar Jahren. Aber Kärnten? Das Görtschitztal, wie es daliegt im bergigen Teil des Bundeslands? Hier in der Naturidylle, mit der man Touristen lockt, hier, wo Kinder reiten lernen? Isa Priebernig fällt das Messer aus der Hand, als sie vom HCB hört, und dass es über das Tal gekommen sei.

Dunkelgraue Gewitterwolken hängen an diesem Nachtmittag bedrohlich tief über ihrem Bergbauernhof in Hochfeistritz, im Bezirk St. Veit an der Glan in Kärnten. Im Sommer bricht hier oft die Natur mit heftigen Unwettern über die Dörfer und Bauernhöfe in Berg und Tal. Plötzlich und laut rollen die Gewitter dann über den stillen Bergbauernhof. Die eigentliche Katastrophe, die die Region heimsuchte, kam schleichend, leise, nicht grollend, sie kam über die Jahre. Und sie kam unsichtbar: Der Mensch kann HCB nicht sehen, nicht schmecken oder riechen. Und weil die Schäden sich nicht offensichtlich auftürmten, wie nach einem Murenabgang die geborstenen Giebel und aufgeschobenen Asphaltstraßen, halten die Verantwortlichen wie das Land Kärnten die Öffentlichkeit vorerst heraus in jenen Märztagen des Jahres 2014. Nur einzelne Bauern sind eingeweiht. Die Schlote der Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke, Gemeinde Klein St. Paul, mitten im Görtschitztal, blasen das HCB weiter in die Luft.

Seit mehr als 120 Jahren steht die Anlage hier im Grünen, neben der Görtschitztaler Bundesstraße. Die Fabrikstürme ragen in die Luft, neue Bauten sind im Gange, die LKWs rollen in kurzen Abständen in die Einfahrt. Schon 1893 beginnt die Geschichte der Zementwerke. Man schließt sich später mit den Peggauer Werken zusammen, investiert in neue Öfen und beliefert den Bau der Koralmbahn mit Zement, man verbrennt über Jahrzehnte die Industrieabfälle in der Region. Seit 2012 auch die gefährlichen Abfälle der Donau Chemie AG. Die Abfälle der Donau Chemie, einem der größten Produzenten in der österreichischen Chemiebranche, sind für die Wietersdorfer vor allem eins: ein lukrativer Auftrag. Für die Donau Chemie sind die Wietersdorfer wiederum ein lokaler Firmenpartner, um die hauseigene Altlastendeponie K20 in Brückl, im unteren Görtschitztal, zu räumen und den Blaukalk so zu verbrennen. Dieser nasse Kalkschlamm ist mit Schadstoffen – unter anderem mit HCB – belastet.

Monatelang schicken die Zementwerke HCB in die Luft. Alle hoffen, dass die Werte sinken.

HCB ist ein ubiquitärer und persistenter Schadstoff, das heißt, er ist immer in der Umwelt vorhanden und wird von ihr besonders schwer abgebaut. Weil der organische Schadstoff gesundheitsschädliche Eigenschaften aufweist – möglicherweise ist er krebserzeugend, leber-, nieren- und fruchtschädigend – ist er seit 1981 in der Europäischen Gemeinschaft und seit 1992 in Österreich verboten. Davor setzte man ihn etwa als Trockenbeizmittel gegen Pilzerkrankungen bei Getreide, als Desinfektionsmittel in der Getreidelagerung oder auch als Holzschutzmittel ein. Seit der Stockholmer Konvention zum Schutz der Gesundheit und der Umwelt 2001 zählt HCB zum ›dreckigen Dutzend‹, den zwölf weltweit verbotenen Chlorverbindungen. In Industriemüll findet er sich aber noch immer. Industrieabfälle lagern meist auf Altlastdeponien. So auch auf der K20 in Brückl.

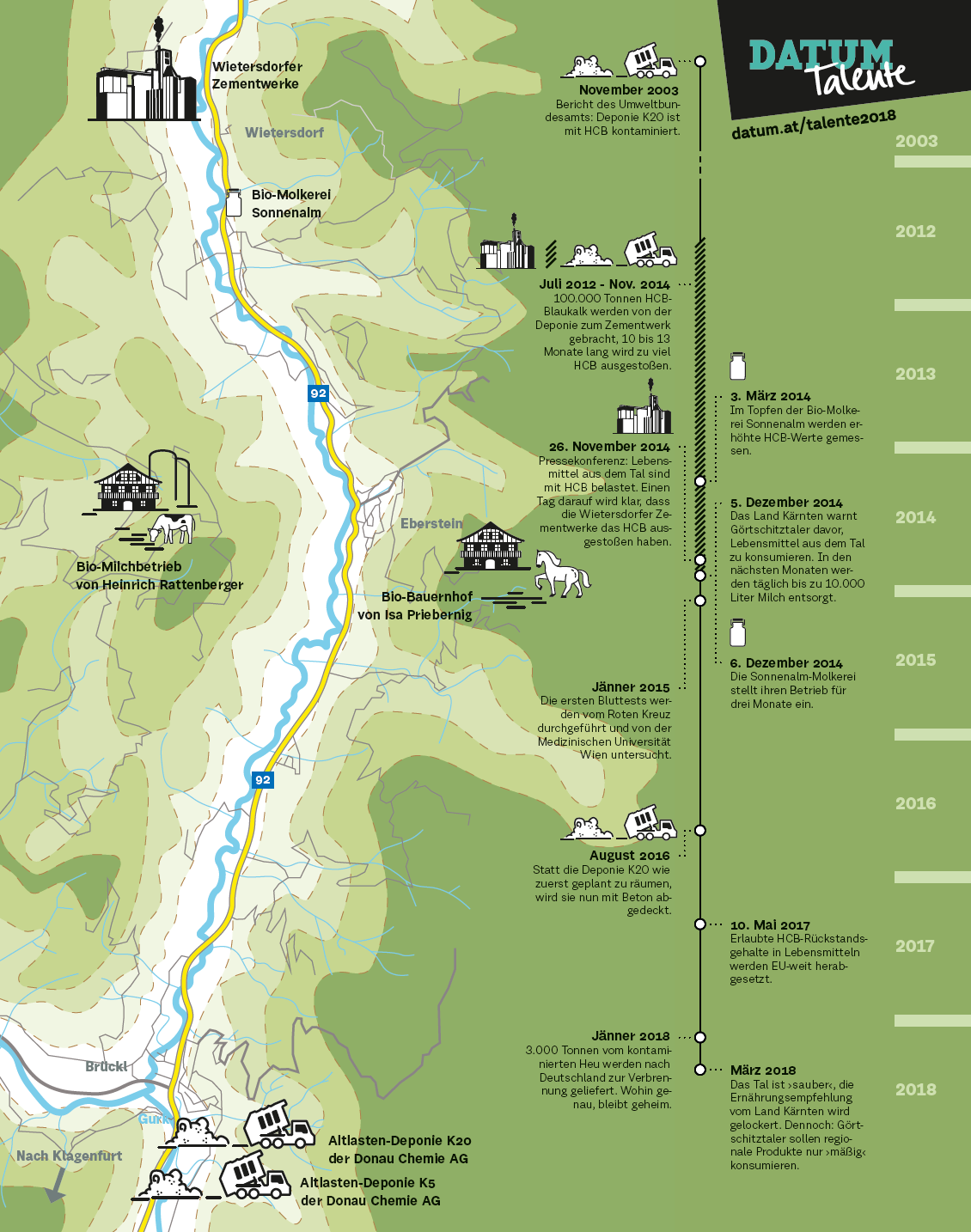

In einem öffentlich zugänglichen Dokument vom Umweltbundesamt zur Prioritätenklassifizierung von 2003 ist bereits klar, dass sich HCB und weitere Schadstoffe in der Altlast K20 befinden, auch die Landeshauptmannschaft wusste das. Aber erst von Juli 2012 bis November 2014 wurden laut einem Amtsbericht des Landes Kärnten die ersten 100.000 Tonnen des Blaukalks von der Deponie zum Zementwerk gebracht. Fast alles davon wurde verbrannt. Nur: Es war nicht heiß genug.

Um Schadstoffe allgemein rückstandslos zu verbrennen, muss man sie auf eine gewisse Temperatur erhitzen: Gemäß der Abfallverbrennungsverordnung zwei Sekunden lang auf mindestens 850 Grad Celsius. Geht es um gefährliche Abfälle, wie die von der Deponie K20, muss die Verbrennungsluft sogar auf 1.100 Grad Celsius kommen. Die Wietersdorfer brachten den Blaukalk bei einer geringeren Temperatur ins Werk ein, sodass das HCB nicht vollends verbrannte. Es verteilte sich stattdessen über die Schlote im Tal. Die genaueren Vorgänge im Werk wollen die Wietersdorfer nicht kommentieren, da sie Teil von laufenden Verfahren sind. Anfangs beteuern die Wietersdorfer, nichts von der HCB-Belastung gewusst zu haben, dann berufen sie sich auf Missverständnisse bei behördlichen Vorgaben als Grund dafür, dass sie das HCB bei zu niedriger Hitze in die Prozesse eingebracht haben. Die Schuldfrage ist bis heute strafrechtlich noch nicht geklärt. Derzeit liegen Gutachten bei der Oberstaatsanwaltschaft Graz – in diesem Strafverfahren herrscht Berichtspflicht, das heißt, die Vorhaben der Staatsanwaltschaft müssen der Oberstaatsanwaltschaft Graz vorgelegt werden. Laut Landesgericht Kärnten kann es bis zu einem Ergebnis noch Wochen oder auch Jahre dauern.

Monatelang schicken die Zementwerke HCB in die Luft. Bis bei einer Routineuntersuchung von der AGES, der Agentur für Ernährungssicherheit, eine Portion Ricotta-Nudeln im März 2014 auffällig hohe HCB-Werte aufweist. Teig und Füllung der Nudeln werden untersucht, schließlich ist es der Topfen, der belastet ist. Er kommt aus der Bio-Molkerei Sonnenalm mit Sitz in Klein St. Paul, nicht weit von den Wietersdorfer Zementwerken entfernt. Die Bio-Molkerei erleichtert den Bauern seit 1997 die regionale Vermarktung ihrer Milch. Jedes Kärntner Kind kennt das Sonnenalm-Joghurt, den Kakao, die Milch. Täglich frisch werden die Produkte in die Kärntner Volksschulen geliefert.

Im März noch informiert die Molkerei ihre Lieferanten und zeigt sich bei den Behörden selbst an. Den übrigen Bauern im Tal aber sagen sie noch nichts. Auch das Land Kärnten weiß zu diesem Zeitpunkt über die erhöhten Werte im Topfen Bescheid. Den Sommer über passiert aber nichts, die Milchbauern, die Molkerei, das Land, alle hoffen darauf, dass die Werte sinken, warten ab. Doch als im niederschlagreichen November die Werte in die Höhe schnellen, wird die Sache öffentlich. ›Es hat viel geregnet, und da ist das ganze HCB runtergekommen, starker Wind hat es dann wohl auch über die Grenzen des Görtschitztals verteilt‹, erinnert sich Heinrich Rattenberger, einer der Milchbauern bei der Sonnenalm-Molkerei.

Erst am 26. November verkündet der damalige Agrarlandesrat Christian Benger in einer Pressekonferenz, dass in Futter- und Milchprodukten der Region erhöhte HCB-Werte gefunden wurden. Am Tag nach der Pressekonferenz kommt heraus, dass die Schadstoffe von den Wietersdorfer & Peggauer Zementwerken stammen. Erst wird das Heu, über das die Tiere HCB aufnehmen, getestet. Jetzt werden tausende Heuballen beschlagnahmt und vorerst auf dem Gelände ausgerechnet der Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke gelagert.

Wenn Heinrich Rattenberger sich an diese Tage erinnert, atmet er einmal tief durch, bevor er weiterspricht. Er ist 49, hat den Familienbetrieb schon 1991 als einer der ersten in der Gegend auf Bio umgestellt. Der Herbst 2014 und die Monate danach waren die frustrierendsten Wochen seiner Zeit als Landwirt. Niemand wollte seine Milch trinken, die die Kühe jeden Tag produzierten – HCB hin oder her –, die Sonnenalm-Molkerei stellte ihren Betrieb für drei Monate ein. Und die Milchtanks, die weiterhin regelmäßig die Milch holten, transportierten sie nicht in die Molkerei unten im Tal, sondern nach Wien-Simmering, wo bis März 2015 tausende Liter Milch in der dortigen Verbrennungsanlage landeten. Die tausenden Heuballen gammeln bis Anfang 2018 auf dem Wietersdorfer Gelände dahin, bis sich endlich eine deutsche Ablage bereiterklärt, sie zu verbrennen – österreichische Anlagen weigerten sich. Wohin genau die 5.000 Heuballen, also 3.000 Tonnen kamen, bleibt geheim. Zu sensibel sei das ›Thema HCB‹ geworden, niemand will damit zu tun haben, so die Wietersdorfer in Medienberichten. Die Wietersdorfer zahlen rund eine Million für Ersatzfutter und Entschädigungen an die Bauern. Als Schuldgeständnis sehen sie das aber nicht, eher als Nachbarschaftshilfe. Isa Priebernig helfen die finanziellen Entschädigungen nur kurzfristig, ihre Kunden sind bis heute nicht zurückgekommen, der Apfelsaft versickert im Boden. Der Biomilchbauer Rattenberger liefert seine Milch wieder an die Sonnenalm-Molkerei. Er wischt sich mit der Hand über das Gesicht, weg sind die Falten auf der Stirn. ›Ich hab abgeschlossen mit HCB, irgendwann muss man wieder in die Zukunft schauen.‹

Das wollen auch die Wietersdorfer Zementwerke. Nach dem Skandal investieren sie in umweltfreundliche Anlagen und präsentieren sich als Vorzeige-Unternehmen in Sachen Transparenz, machen eigene Messwerte öffentlich und beteuern, Millionen in Umweltschonung zu investieren. Zum Tag der offenen Tür der Zementwerke 2017 kommen der SPÖ-Landeshauptmann Peter Kaiser und Grünen-Landesrat Rolf Holub und feiern die neue Nachverbrennungsanlage gemeinsam mit 350 Gästen. Man sei eben ein Betrieb mit Tradition, fest verankert als großer Arbeitgeber in der Region, der einen hohen Status unter den Menschen genieße, meint das Unternehmen auf Anfrage von DATUM.

Isa Priebernig oben auf ihrem Bergbauernhof schaut skeptisch auf die Zementwerke im Tal. Die Vergangenheit einfach hinter sich lassen, das kann und will sie nicht. Heute steht die hauseigene Fleischerei leer. Im Sommer vor dem Skandal wurde sie neu ausgebaut. Genau ein Lamm und ein Kalb haben sie darin geschlachtet. Danach mussten die Tiere verbrannt werden, denn sie waren voller HCB. Es war das erste von insgesamt 49. ›Es war echt nicht schön, die eigenen Tiere zu verladen, damit sie dann verbrannt werden‹, meint die Frau. Ihre Augen sind blitzblau, müde, aber noch immer aufmüpfig. Seit diesen März das Umweltbundesamt verkündete, dass das ›Tal jetzt sauber‹ und ›Landwirtschaft in jeder Form möglich ist‹, seit von offizieller Seite wieder alles gut ist, fühlt sie sich noch mehr alleingelassen. Von den Verantwortlichen und von den Bauernkollegen. Anderswo auf der Welt sei es doch noch schlimmer, werfen diese ihr zu. Jeder kennt sie, nennt sie Isa, aber wenn sie einkaufen geht, dann grüßt sie niemand. Sie ist die eine, die noch immer keine Ruhe gibt.

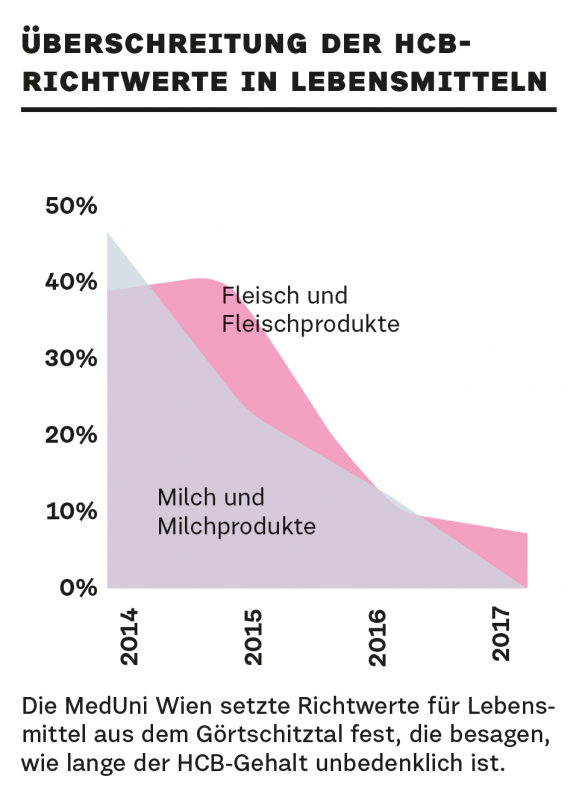

Auch wenn das Land Kärnten die Ernährungsempfehlung inzwischen gelockert hat, die den Görtschitztalern empfohlen hatte, keine Produkte aus der Region mehr zu essen, um als bereits belastete Personen nicht noch mehr HCB aufzunehmen – der ›mäßige‹ Konsum, wie es nun heißt, kommt für Priebernig nicht in Frage. Die HCB-Werte im Blut ihres Mannes Josef steigen bei den jährlichen Blutuntersuchungen an, obwohl auch er seit 2014 keine Produkte aus der Region isst. Warum das so ist, kann den Priebernigs niemand erklären. Welche Folgen hohe HCB-Werte im Blut haben, auch nicht. ›Vergleichbare Referenzwerte für eine solche Belastung gab es in Österreich nicht‹, heißt es von den Experten der MedUni Wien. Durchschnittliche HCB-Werte im Blut aus Deutschland lagen zwar vor, jedoch konnte man sie nicht mit denen der österreichischen Bevölkerung vergleichen, unter anderem weil HCB in Deutschland bereits zehn Jahre früher verboten worden war als in Österreich. Um die durchschnittliche alters- und geschlechtsspezifische HCB-Belastung in Österreich zu bestimmen, veranlasste das Umweltbundesamt 2015 erstmals eine Untersuchung dazu. Die Werte variieren: Frauen, ältere Menschen und Kinder sind oft mehr belastet. Kinder deshalb, weil Frauen über die Muttermilch viel HCB abgeben. Im Bericht zur ersten Blutuntersuchung von der MedUni Wien von Mai 2015 wiesen 84 Prozent der damals getesteten Görtschitztaler HCB-Werte über den berechneten österreichischen Erwartungswert auf. Gemeinsam mit der MedUni Wien forderten damals die Grünen EU-weit niedrigere Grenzwerte in Lebensmitteln. Erfolgreich: Seit Mai 2017 gelten die Görtschitztaler Grenzwerte mit einer Rückstandsverordnung in der gesamten EU. Solche Verordnungen regeln, wie hoch die maximale Konzentration zum Beispiel von Pflanzenpestiziden oder eben HCB in Lebensmitteln sein darf.

Für Isa Priebernig ist es kein wirklicher Erfolg, dass sich nun die Lebensmittelkontrollen von Porto bis Bukarest nach den Görtschitztaler Werten richten müssen. Noch immer fordert sie eine allgemeine gesundheitliche Untersuchung, die nicht nur klärt, ob man mit HCB belastet ist, sondern auch zeigt, wie es die Gesundheit der Menschen beeinflusst. Bis jetzt ist dieser Forderung niemand nachgekommen. Bis dato wurde das Blut nur von 303 Menschen der rund 11.200 Einwohner des Tals auf erhöhte HCB-Werte untersucht. Ein Viertel davon war im Vergleich zu den übrigen Österreichern überdurchschnittlich belastet. Belastbar sind diese Befunde in Anbetracht der nur 303 getesteten Görtschitztaler kaum: Doch mehr Freiwillige ließen sich nicht finden. Zudem treten eventuelle Schäden bei Mengen wie im Görtschitztal erst Jahre danach ein, da HCB eine Halbwertszeit von zwanzig Jahren hat. Direkte Auswirkungen von der HCB-Aufnahme sind nur aus einem Fall aus den 1950er Jahren bekannt. 4.000 Menschen in der Osttürkei erkrankten an Stoffwechselerkrankungen, weil sie HCB-belastetes Saatgut über Getreideprodukte aufgenommen hatten. Das löste bei den Menschen das sogenannte Pink Disease aus – Durchfall, Fieber, Hautirritationen und eine vergrößerte Leber waren Folgen. Die Erkrankung dauerte bei einer Genesung bis zu zwei Monate, betroffene Kleinkinder starben in 95 Prozent der Fälle. Jedoch war die Belastung dieser Menschen wesentlich höher als die der Görtschitztaler.

›Ich will jede Woche mindestens einen Bericht über etwas Gutes, das im Görtschitztal passiert, lesen‹, meint Andreas Duller, Geschäftsführer der Regionalentwicklung Kärnten Mitte. Nach dem Skandal hat er das Zukunftskomitee gemeinsam mit Görtschitztalern aufgebaut. Hier vertreten die Bürgermeister der sechs Gemeinden, Menschen aus der Zivilgesellschaft, Wirtschaft und dem Tourismus, die Bewohner des Tals. Hier wird das Tal aufpoliert. Etwa mit einer neuen Marke für Lammfleisch. Geld kommt aus dem ehemaligen Entschädigungsfonds, den das Land Kärnten nach der HCB-Katastrophe für das Görtschitztal aufgesetzt hat. ›Irgendwann muss man loslassen und nach vorne schauen‹, sagt Duller.

Die Bauern, die Zementwerke, die politischen Verantwortlichen – mehr als drei Jahre nach der auffälligen Ricotta-Nudel-Probe wollen die meisten einfach wieder Ruhe haben. Wer in den Dörfern mit den Menschen spricht, der merkt die Müdigkeit beim Thema HCB. Die Verunsicherung, der Aufruhr jener Monate nach dem Herbst 2014, die Milchlieferungen, die in Simmering landeten, die verbrannten Tiere – das alles musste weggepackt werden. An die Kraftanstrengung, die es danach gebraucht hat, möchte sich keiner mehr erinnern. Es wird sich ja nicht wiederholen, jetzt ist ja alles sauber. Damit tröstet man sich gegenseitig über die Mühen hinweg.

Priebernigs schwarze Stute hat zehn Jahre lang gesunde Fohlen bekommen, junge Pferde, die die Bäuerin verkaufte oder behielt. Seit drei Jahren kommen die Fohlen schwach auf die Welt, leben drei Tage lang und sterben dann. ›Alle anderen haben angeblich keine Probleme. Dann kommt die Isa mit ihrer Stute. Glauben tut mir keiner wirklich‹, meint sie und schaut vom Balkon aus runter auf das Tier. Sie hat auf eigene Kosten in Deutschland das Blut der Fohlen untersuchen lassen, denn der lokale Tierarzt wusste keinen Rat. Heraus kam, dass die Fohlen mit Schwermetallen und Quecksilber belastet sind. Auch dem Land Kärnten hat sie das gemeldet, aber Folgen hatte das keine. Priebernig dokumentiert das alles. Denn für sie sind das Beweise, dass HCB lange nicht alles ist, was hier in der Luft und im Boden liegt.

Noch immer lagern in der Deponie 140.000 Tonnen kontaminierter Blaukalk – jetzt unter einem Betonsarkophag.

Seit 2009 verbrennen die Wietersdorfer mehr als die erlaubte Menge an Abfällen, was derzeit noch Gegenstand in behördlichen Verfahren ist. Laut Umweltbundesamt war der Quecksilberausstoß der Zementwerke in vergangenen Jahren immer wieder über dem erlaubten Grenzwert. ›Da denk ich schon, dass noch immer etwas falsch läuft‹, sagt Priebernig. Die Wietersdorfer entgegnen dem Vorwurf, zu viele Abfälle zu verbrennen, dass es ›unterschiedliche Auslegungen der Bescheide‹ gibt. Auch das Land Kärnten relativiert. Die Kontrolle der Schadstoffbelastung rund um das Zementwerk und rund um die K20-Deponie sei ausreichend, heißt es auf Anfrage. ›Dass alles gut ist, heißt nicht, dass alles gut bleibt‹, meint hingegen Neos-Parlamentsabgeordneter Michael Bernhard. Im Mai 2018 fordert er mit einem Entschließungsantrag an den Umweltausschuss ein Maßnahmenpaket auf Bundesebene. Seit dem HCB-Skandal habe sich politisch auf Landes- und Bundesebene nichts getan, das solche Katastrophen in Zukunft vermeiden könnte. Denn das Altlastensanierungsgesetz ist zwar Sache des Bundes, doch die Länder sind für die behördlichen Kontrollen und Vorgänge zuständig. Für Bernhard sind diese Regelwerke nicht streng genug. Schärfere Gesetze würden nichts nützen, antwortete darauf die ÖVP im Parlament – schließlich seien im Görtschitztal die bestehenden Gesetze ja nicht eingehalten worden.

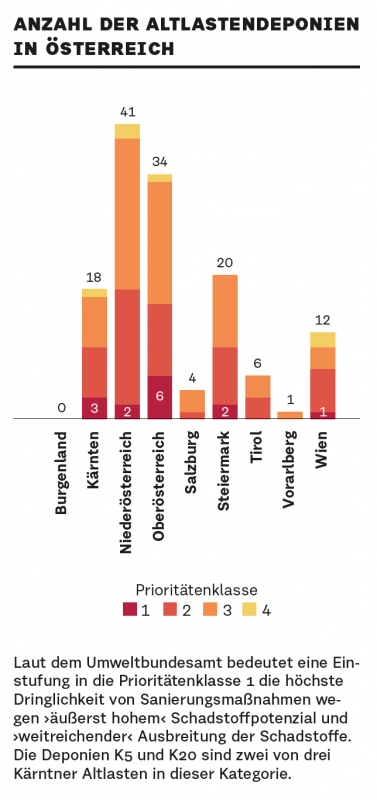

Wenn es nach Priebernig ginge, dürften die Wietersdorfer gar keine Abfälle mehr verbrennen. Und schon gar nicht die, die von den zwei Altlastendeponien im Tal kommen. Denn die Deponie K20, von der der Blaukalk kam, ist nicht die einzige in der Region. Eine zweite befindet sich nur einen Kilometer weiter südlich in Brückl: die K5. Sie hat noch keinen Skandal ausgelöst, existiert unbemerkt von den meisten Bewohnern des Tals vor sich hin. 16.500 von ihren insgesamt 50.000 Quadratmetern Betriebsfläche sind laut Umweltbundesamt erheblich mit Schadstoffen belastet, zum Beispiel mit chlorierten Kohlenwasserstoffen, die sich im Grundwasser verbreiten. Die Donau Chemie, die auch diese Deponie betreibt, beteuert, auf gutem Weg zu sein. Man habe die Anlagen zur Grundwasserreinigung erweitert, der Abstrom von belastetem Grundwasser werde so unterbunden. Eine Räumung steht aber nicht in Aussicht.

Was von der K20-Deponie noch übrig geblieben ist, hat man 2016 mit einem Betonsarkophag verbaut. Eine ›gängige Lösung zur Behandlung von Altlasten‹, heißt es von der Donau Chemie. Das sei auch sicherer, da erneute Abtransporte Schadstoffe freisetzen könnten. Und das würde wiederum vor allem die Menschen, die gleich neben der Deponie wohnen, belasten. Noch immer lagern unter dem Beton 140.000 Tonnen kontaminierter Blaukalk.

Von der Bundesstraße aus ist die Siedlung der Deponiearbeiter zu sehen. Kleine, bürgerliche Einfamilienhäuser reihen sich aneinander, schlichte Vorgärten lockern das Asphaltgrau auf. Zwischen den Häusern blitzt die weiß gefärbte Betonwand durch. Das ist die K20, die die Bewohner von der Haustür aus sehen. ›Die tut doch niemandem weh‹, sagt der Bewohner am Ende der De-Krassny-Straße durch seinen grauen Schnauzer hindurch. Seinen Namen will er nicht nennen. Wie die meisten in der Siedlung arbeitet er in der Donau Chemie. Gemeinsam mit den Wietersdorfern bietet die Donau Chemie Industriejobs für diejenigen, die keinen Bauernhof haben, kein Gasthaus erben, nicht in der Stadt arbeiten und nicht weggehen. Die ständige Nähe zur Deponie, die wirtschaftliche Abhängigkeit zum Arbeitgeber mögen die Gefahreneinschätzung abmildern, aus der Welt schaffen lässt sie sich nicht. Das Umweltbundesamt stuft die Gefahr der K20 anders als der Bewohner ein: Sie gehört zur Prioritätenstufe 1, der höchsten der Gefahrenstufen, und ›stellt eine erhebliche Gefahr für die Umwelt dar.‹ Bis 1981 wurde sie unter anderem mit Abfällen, die mit chlorierten Kohlenwasserstoffen (CKW) belastet waren, gefüllt.

Priebernig hat auch schon daran gedacht, wegzugehen. ›Wenn die Wietersdorfer wirklich wieder den gefährlichen Müll der Altlasten verbrennen, pack ich meine Sachen.‹ Einstweilen fährt sie jetzt jährlich einmal auf Urlaub, für eine reinigende Fastenkur – oft ins Waldviertel, vor der Heuernte dieses Jahr ging es nach Kroatien. Dazwischen plant sie ein Bio-Diversitätsprojekt mit anderen Bauernhöfen, in dem sie aussterbende Insekten- und Tierarten erfasst. ›Schatzsuche im Görtschitztal wird das Ganze vielleicht heißen‹, erzählt sie, und wieder blitzen die blauen Augen auf, diesmal vor Begeisterung. Sie hofft, dass wieder mehr Schwalben am Hof fliegen, denn auch die wurden in den letzten Jahren weniger. Und dass die Jungen der Hofkatzen diesen Sommer wieder überleben. Bei den Nachbarn überlebten sie auch nicht mehr. Aber die reden nicht darüber.