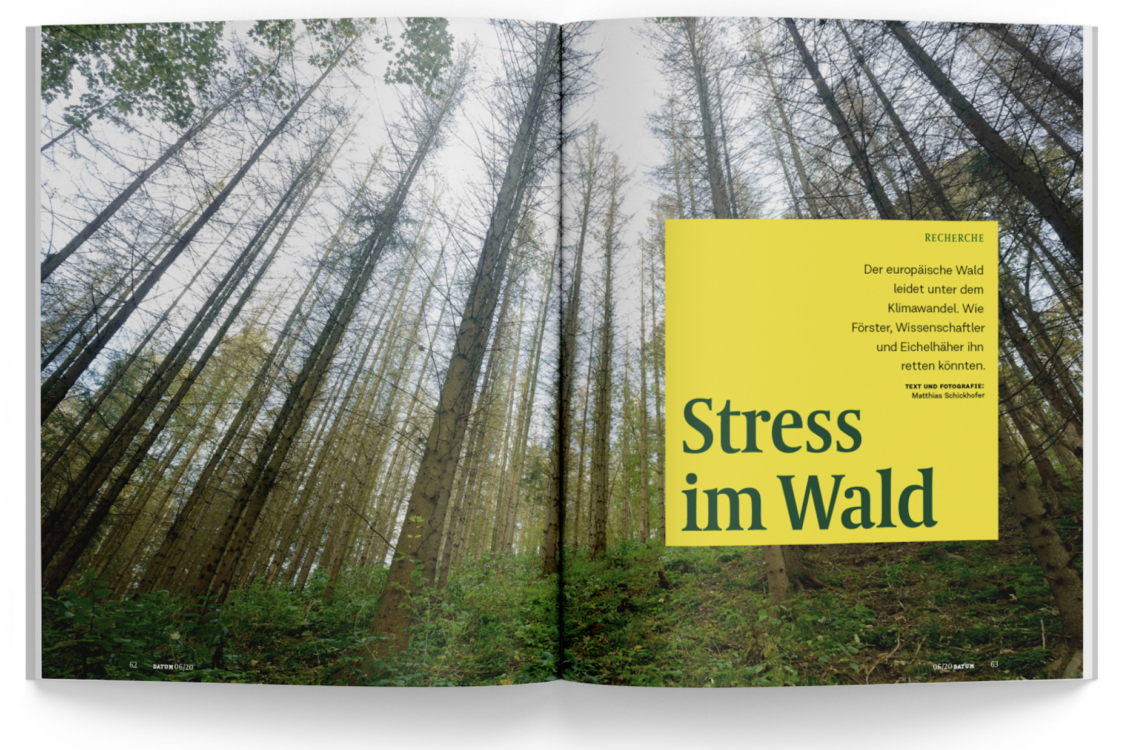

Stress im Wald

Der europäische Wald leidet unter dem Klimawandel. Wie Förster, Wissenschaftler und Eichelhäher ihn retten könnten.

Die Herbstfarben des Waldes sind an diesem Septembertag im Hitzejahr 2019 eigentümlich fahl und matt. Die Dürre der letzten Monate hat deutliche Spuren in den Laubwäldern im Kamptal im Waldviertel hinterlassen. Doch der Nadelforst-Anpflanzung am gegenüberliegenden Hang geht es noch schlechter: nahezu alle Fichten und Kiefern – sie zählen auch in Österreich zu den wirtschaftlich bedeutendsten Baumarten – sind dürr, viele sind schon abgestorben. Eine tiefe Depression hat die Landschaft befallen. Die extreme Trockenheit und die nachfolgende Massenvermehrung von Borkenkäfern raffen die Nadelholz-Plantagen im östlichen Waldviertel dahin. Die Verzweiflung unter den Waldbesitzern ist groß.

› In einigen Jahren werden die Fichten hier im Gebiet von Horn verschwunden sein. Wir haben schon tausende Hektar Kahlflächen im Waldviertel. Das ist sehr besorgniserregend ‹, sagt Herbert Schmid, Forstdirektor im Stift Altenburg. Er bewirtschaftet knapp 3.000 Hektar Stiftswald – mit großer ökologischer Umsicht: › Wir betreiben eine naturnahe Forstwirtschaft und wollen Kahlschläge vermeiden. Doch wir verlieren nun die Fichte. Die früher hier gepflanzten Fichtenbestände brechen wegen Trockenheit und Käferattacken auf großer Fläche zusammen. ‹

Wörter: 2568

Lesezeit: ~ 14 Minuten

Diesen Artikel können Sie um € 3,50 komplett lesen

Wenn Sie bereits Printabonnentin oder Printabonnent unseres Magazins sind, können wir Ihnen gerne ein PDF dieses Artikels senden. Einfach ein kurzes Mail an office@datum.at schicken.